如果它今晚真的要坍塌了,我希望这个孩子还能看看它最后的样子。

作者 | 木蹊

在巴黎圣母院起火的那个晚上,圣米歇尔天使广场上的人越来越多,天主教的圣歌《我祝福你,玛丽亚》从黄昏时响起,一直没有停下。

彼时的新闻令人们焦虑:消防员称仍然不确定是否可以控制住火势蔓延。

有许多家长带着小孩来到广场上,附近的地铁站都已经关闭,他们是从更远的地方下车走过来的。

一位年轻的爸爸把他的儿子抱起来,小男孩直勾勾地盯着夜色中的圣母院,格外安静,橘红色的火光仍然照映在两座塔楼上。

这位父亲说:“如果它今晚真的要坍塌了,我希望这个孩子还能看看它最后的样子。”

太残忍了,不是吗?巴黎人就这样眼睁睁看它一点点被烧掉。这是一个让全世界缄默的时刻。

可是,却仍有一部分国人却在这个时候突然表现得义愤填膺:

“巴黎圣母院大火,我为什么要悲伤?”

“一百多年前,圆明园被他们烧得很开心!”

“烧了也就烧了,又不是中国人烧的,摆出一副如丧考妣的样子,至于吗?”

听到这样的话,我的心情是矛盾的,的确,一百多年的那场大火,同样让我们心痛。

当年的英法联军到现在都没对火烧圆明园道歉,也没有归还抢劫的文物!这是每个中国人永远的损失。

不过,被烧过的就要烧回去吗?

在很多网友高呼:“天道轮回,今天到巴黎”的时候,我想起了一个也是关于建筑的故事。

1945年,德国已经投降,日本却还在负隅顽抗。为了打击日本战争潜力,美国制定了对日大规模地毯式轰炸,其中就包括京都和奈良。

不过,一生致力于古代建筑保护的梁思成,在听到这个消息之后,坐不住了。

当时,梁思成职位是“战区文物保护委员会”副主任。而日本的京都和奈良,都有保持存至今最为完好的唐代古建筑。

出于对人类文明成就的崇高敬意,梁思成决定要保护这些建筑。

为此,梁思成连夜赶到美军在重庆设立的司令部,求见指挥官布朗森上校,在图纸上标出京都、奈良等日本的文化古城,再三要求不要轰炸这些地方。

美国指挥部里官员感到不可思议:你一个中国人,却为仇敌考虑?

梁不痛恨日本人吗?其实,他同样咬牙切齿,因为妻子林徽因的弟弟就是被日本飞机炸死的。

身为一名建筑学家,他眼睁睁地看着宛平城、团河行宫等历史名城、名苑惨遭日军炮火摧残。

不过在关键时刻,梁思成却说:“要是从我个人感情出发,我是恨不得炸沉日本的。但建筑绝不是某一民族的,而是全人类文明的结晶。”

正是因为他的这番话,让京都和奈良排除在轰炸范围之内,这才有了今天大量的游人去日本京都和奈良旅游,因为这两座城市的确保留着大量优美古建筑。

试想一下,如果当时的建筑被炸了呢?

是不是大快人心,是不是每年要让小日本少收几个亿的门票费?

我相信,今天骂巴黎圣母院被烧活该的人,也会有这样的想法,但这能带来什么呢?

是报复的快感,还是幸灾乐祸的快感?

在心理学上,有个这样的理论:

那些曾经被受虐的人,长大后往往也会成为一名施暴者,这是一位内自恋(自卑)心理需要通过暴力手段对曾经的弱小进行补偿,因为这是一种重建自我价值的渠道。

不过这样的心理,恰恰是病态的,更可怕的是两年多年的中国人,已经在这种病态心里中,损失了太多。

说圆明园烧毁是国人之痛。

那么谁可曾记得阿房宫的楚人一炬,大明宫被战火焚尽,还有敦煌道士的无知砸墙?

这些中国历史文明的瑰丽结晶,因为同圆明园一样的野蛮欲望,烟消云散。后人想要重现也只能靠仅存的记载和想象来复原。

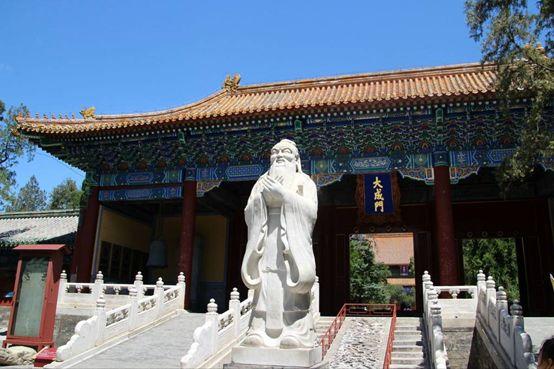

于是,我们开始悼念梁思成,悼念林徽因,上千年的孔庙拆了不到20年就又重建起来,已经拆的就剩下残渣的遗址被当成宝一样供了起来。

现在我们再看当年的八国联军为何要烧毁圆明园?

其实就是,因为当年八国联军没有对普世价值的尊重,没有对艺术美感的欣赏,没有对人类文明的敬畏。

而现在,利用巴黎圣母院抒发自己仇恨的人,也同样没有对文明和艺术的敬畏……

如果种族和时代互换,他们也许和拿着火把烧圆明园的人,拥有着一样的价值观——国家和个人利益比人类文明来得重要。

况且,这样的民族情绪,也是狭隘的。有人说,觉得巴黎圣母院烧了没所谓的人,跟当年烧了圆明园的人,是同一群人。

这句话是有道理的,因为当初圆明园被烧得时候,确实有不少民众拍手称快。

因为圆明园属于皇家的,老百姓根本就不能进去,用民脂民膏建成的却不允许百姓踏入。所以很多人就想——皇家的东西,烧了活该!

所以打着爱国的旗号,做着同样野蛮的事情,和当年英法联军做法又有多少区别呢?

真诚希望大家了解一下圆明园焚毁事件整个事件(不是课本中的),你会发现,艺术可以是超越国界的存在,请不要让煽动仇视的“爱国主义”蒙蔽了双眼。

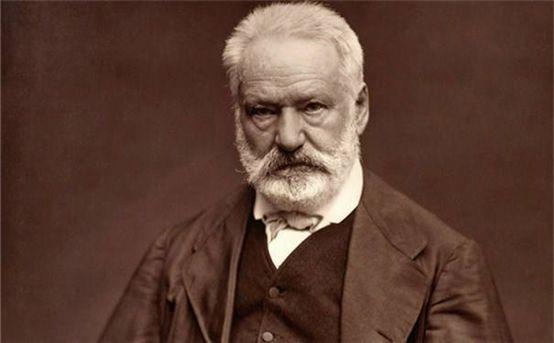

其实人们之所以在今天悼念巴黎圣母院,并不是因为这个宅子着火了。而是因为世界名著《巴黎圣母院》,它是伟大的法国作家雨果的经典著作,相信很多人都听说过,相信很多人也都读过。

而雨果之所以写巴黎圣母院,也是因为圆明园的缘故!

当初,英法联军在圆明园打劫,全世界都发出了痛斥之声,其中发声最大的就是雨果。

他在书中说:

“有一天,两个强盗闯进了圆明园,一个强盗大肆抢劫,另一个强盗纵火焚烧……在历史面前,这两个强盗:一个强盗叫法兰西,另一个强盗叫英吉利。”

雨果先生还有一句话这样说:“我们把欧洲所有大教堂的财宝加在一起,也许还抵不上东方这座了不起的富丽堂皇的博物馆。”

不过,这样的呼声并没有被官方重视!于是他奋笔写下了《巴黎圣母院》。

在这部小说的两个很出名的主角——丑陋无比善良无比的敲钟人卡西莫多、美丽活泼的吉卜赛女郎爱斯梅拉达。

雨果再告诉世人:

善良的,哪怕外表丑陋,也拥有高贵的灵魂。

邪恶的,哪怕金玉其外,也是一个盗窃者!

其笔锋正指当时的法国政府。

艺术看起来是个没用的东西,但它实际上是历史的见证,也是人类智慧的指向。

最开始,巴黎圣母院并不出名,正是因为雨果《巴黎圣母院》,才使这座教堂闻名天下。

也是得益于这部小说都成功,法国著名建筑师Eugène Viollet-le-Duc 才能够在19世纪初对其进行了大规模修缮工作,此后百余年间,世人所见之巴黎圣母院,都是此次修缮的结果。

包括在此次大火中倒塌的尖塔,也是在1831翻修中重建的。

从1163开始,巴黎圣母院在8个多世纪的岁月里,遭遇了许多危机,但无论是法国大革命、巴黎公社起义,还是两次世界大战,它都得以保全其身。

严格来说,巴黎圣母院其实是一艘“忒修斯之船”,在修修补补之中,最初的圣母院似乎已经被替换成了一座新的圣母院,但谁又能说它不是巴黎圣母院呢?

其实,没有什么是不朽的,包括艺术本身。

可巴黎圣母院之所以让世人敬仰,并不是因为那栋房子,而是艺术所传递出来的对人和世界的理解,是雨果笔下传递出来的正义、爱,还有希望。

这,才是它唯一不朽的地方。