美学家朱光潜先生说过,以出世的态度做人,以入世的态度做事。

这显然是能平衡人生矛盾的智者态度,但诗人则以内心的剧烈冲突来感受生命中的苦辣酸甜,以远高于生活的理想主义目光打量尘世,所以,他们往往是鲜有同道的孤旅者。

世界华人周刊专栏作者:荠麦青青

来自美丽的科尔沁大草原。职业为师,业余撰文。品人生百态,书世间万象。

曾经,他写下这样的诗句:“活在这珍贵的人间/人类和植物一样幸福/爱情和雨水一样幸福”,明朗欢快的句子,氤氲着幸福的憧憬,但没有人会想到,在那个春寒料峭的三月,他从北京奔赴山海关,将年轻的身体枕在寒光凛凛的铁轨上,当呼啸的列车疾驰而过,他25岁的生命永远地定格在1989年的春天。

海子原名査海生,1964年出生于安徽省怀宁县的高河镇查湾村。“查”这个并不多见的姓氏,在距离他的家乡一千里之遥的浙江海宁,也曾被另一位后来成为武侠小说宗师的金庸所拥有,金庸原名“查良镛”,二人未必有族谱上的渊源,但一个在武侠的世界里刀光剑影,一个在诗歌的沃野上绿意葱茏,形成了冥冥之中的一种遥相呼应。

海子童年在家乡怀宁县高河镇查湾村

海子天资极高,从小就被称作“神童”,1979年考入北京大学法律系。

那年初秋,年仅15岁的查海生第一次坐上了直达北京的列车。这次漫长的旅途是那个走出村庄的少年,第一次以新奇的目光打量这个美丽新世界。

他在日记里回忆起夜行列车,用不无兴奋的口吻写道:“那时的夜晚几乎像白天。”亮如白昼的夜晚,是他以前闭塞的生活中从未有过的体验。当他到达北京站,呼吸到第一口带着清冽味道的空气时,长途旅行中的疲倦、劳顿以及混杂着的那种迷惘、忐忑完全被冲释殆尽。矗立在他眼前的广阔天地,正以它的气象万千,以它的王者风范迎接他的到来。

而进入北京大学,这所拉开中国新文化运动序幕,荟萃了无数学者精英、吸纳了世界最新文化艺术思潮,并始终主导中国文化艺术流向的中国最高学府,为海子确立自己高远诗歌的追求提供了良好而充分的条件。而几千里之外的故乡,亦常以炊烟袅袅,以麦浪逶迤的姿势入梦。两种不同的文化氛围形成了微妙的冲击与融汇,海子勃发的少年情怀开始如潮汹涌,于是他启动了自己的朝圣之旅——诗歌创作。

大学时代的海子(后排右三)

他是一个地地道道的农家子弟,原生态的农村,为他的创作留下了取之不竭的题材。“我踩在青草上感到自己是彻底干净的黑土块”,“大地茫茫,河水流淌,是什么人掌灯,把你照亮”,这样的句子在他的诗歌里俯拾即是。

这种对土地的深厚情结,不是一个成长于都市的年轻人所能感受到的,它只能出自一位自幼赤脚走在田埂和青草地上,曾经吮吸过旷野之风和露珠芬芳的农家子之手,它羼杂着诗人对少年时代乡村生活的鲜活而美好的回忆。

因此,每一个接近他的人,每一个诵读过他的诗篇的人,都能从他身上嗅到四季的轮转、风吹的方向和麦子的成长,阅读他的诗,你总能读到麦地、大海、村庄、鲜花、天空、太阳等这样的意象。当他去世的时候,有人用“农业文明的殉葬者”来描述他,更多的人,因为他书写麦地的篇章,将他称为“麦地诗人”,甚至有人把他叫做“最后的浪漫主义乡村抒情诗人”。

北京大学毕业证

1983年海子从北大毕业,被分配至中国政法大学。19岁,还是很多学子刚刚奔向大学的年龄,而未及弱冠之年的海子却已经成为一名大学老师。

但那些枯燥与形而上的法律与哲学,并不是他骨子里真正的志趣所在。他写诗的激情愈发像燎原之火一样燃烧。职业聊以“安身”,诗歌”才是他的“立命”之所。靠着它的庇护,他得以诗意地栖居在所有的“荒漠”和贫瘠里。所以,那时,教师“查海生”隐藏到诗人“海子”的身份里面,就像一颗饱满的麦穗隐匿在绿色的稻田里。

从1982年至1989年不到7年的时间里,海子用超乎寻常的热情和勤奋,以卓越沛然的才情,创作了近200万字的作品。

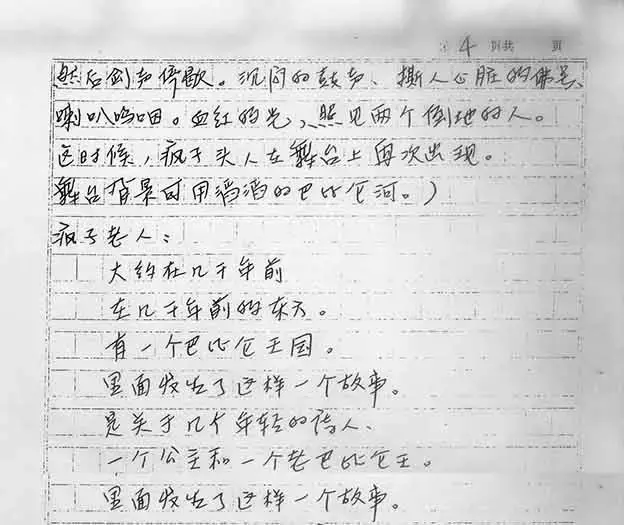

海子手稿

有一天他走进昌平一家饭馆。对饭馆老板说:“我给大家朗诵我的诗,你们能不能给我酒喝?”

以诗换酒在他看来,是对人间佳酿的礼敬,他固执地以为,在这个文化气息甚浓的城市一隅,也应该有诗人和诗歌的一席之地。

但饭馆老板则答:“我可以给你酒喝,但你别在这儿朗诵。”

他的乖张之举在一个饭馆老板那里,不过类似于精神的谵妄。所以,老板以打发一个乞丐的嫌恶口吻表达他抗拒的立场。

诗人海子

武志红说,无回应处就是绝境。在心理学家眼里,被疏离,被排斥,是人类关系中最孤立无援的困局。当他捧出一颗真诚的心,意欲与群体与社会建立链接,来确立自我,寻求认同与悦纳时,一旦被否定与弃绝,那种失落不言而喻。就像当年苏东坡的爱妾朝云哂笑夫子:“您一肚子里装的都是不合时宜”。

于是另一位朦胧诗的代表顾城的这段话:“伟大的诗人都不是现存功利的获取者,他们在生活中一败涂地,而他们的声音,他们展示的生命世界,则与人类共存。”则成了对这些生前寂寂,死后隆誉加身的诗人与艺术家的最公允也是最心酸的概括。

当时海子的住处在离北京市区60多里地的昌平,推开窗,只看到莽莽苍苍的太行山余脉,这与当年写下“相看两不厌,只有敬亭山”的李太白的心境也许并无不同。在他的房间里,找不到电视机、录音机,甚至收音机。他既不会跳舞、游泳,也不会骑自行车。海子一直在“贫穷、单调与孤独中写作”。他诗歌的原野百鸟啼啭,鲜花怒放,但他现实的世界里只有诗歌,别无他物。

1989年春海子去世以后,西川(左一)与骆一禾(左二)、老木、欧阳江河、翟永明等合影于中国美术馆前

1989年春海子去世以后,西川(左一)与骆一禾(左二)、老木、欧阳江河、翟永明等合影于中国美术馆前

诗人西川曾经提及此:“海子的生活相当封闭……海子的死使我对人的生活方式颇多感想,或许任何一个人都需要被一张网罩住,这张网就是社会关系之网。一般说来,这张网会剥夺我们生活的纯洁性,使我们疲于奔跑,心绪难定……但另一方面,这张网恐怕也是我们生存的保障……无论是血缘关系,是婚姻关系,还是社会关系,都会像一只手紧紧抓住你的肩膀……”

尽管有人宣称“艺术家的唯一美德便是才华”,但才华是根植于大地与土壤,根植于雨露与阳光的,除了与自然的链接,还要与人链接,与社会链接,这是一个人获得相对安稳的俗世生活的途径。虽然入世太切,难免身染腌臜之气,但出世太久,与世界隔膜太深,便只能自铸空中楼阁,孑然一身。

诗人海子

美学家朱光潜先生说过,以出世的态度做人,以入世的态度做事。

这显然是能平衡人生矛盾的智者态度,但诗人则以内心的剧烈冲突来感受生命中的苦辣酸甜,以远高于生活的理想主义目光打量尘世,所以,他们往往是鲜有同道的孤旅者。

在他的那首最广为人知的诗里,他写道:“愿你有情人终成眷属,愿你在尘世获得幸福,我只愿面朝大海,春暖花开。”看似非常清新温暖的画面,一派岁月静好的模样,但细加审读,就不难发现,“面朝大海”其实不就是“背世而居”吗?因为他的纯粹与明净,他的简单与真诚,他的敏感与偏执,在当时的社会语境下,并未被真正地悦纳过,他在自我的世界里一直是个踽踽独行的孩子,所以,他只能将一个落寞、孤独的背景留在众人的视野之外,而春暖花开的幸福画面,于一个诗人而言,亦不过是一场镜月水花的幻景。

美国文学家塞林格以“激进的纯真守望,无助的逃遁情结”创作出永恒孤独的麦田守望者,而同样纯真守望的海子,却只在孤独地死去之后才获得永恒。

海子赴西藏旅游

西川说,海子一生爱过四个女人,如同他在《四姐妹》中写到的。而其中一位,或许是触发了海子之死的,是他爱得最刻骨铭心的女子,“海子为她写过许多爱情诗,发起疯来一封情书可以写到两万字以上”。但最终他们还是分手了,海子见她的最后一面时,她已结婚,对海子颇为冷淡,于是海子喝了很多酒,说了她很多癫痴的醉话。这些话使得酒醒后的海子愧悔不已。

姐姐,今夜我在德令哈,夜色笼罩

姐姐,我今夜只有戈壁

草原尽头我两手空空

悲痛时握不住一颗泪滴

……

我把石头还给石头

让胜利的胜利

今夜青稞只属于他自己

一切都在生长

今夜我只有美丽的戈壁 空空

姐姐,今夜我不关心人类,我只想你。

这座城市空空如也,亦如被爱劫掠过的荒原。当一切都风烟俱净,唯有思念在疯长。

佛家有云,情不重,不生娑婆;爱不深,不堕轮回。

迷恋是一种巨大的吞噬。但他不懂如何权衡,更不会进退自如,爱了就是爱了,一头扎进去,毫不踌躇,毫无保留,怀着他始终如一的赤子之心。

对爱的痴情与对诗歌的笃诚,在他那里如出一辙。正如他在诗中所写的那样:夜色中,我有三次受难:流浪、爱情、生存/我有三次幸福:诗歌、王位、太阳。

诗人海子

海子离去前将他住的两间屋子清扫得一尘不染:“我把天空和大地打扫干干净净,归还给一个陌不相识的人”。

1989年3月26日,海子在山海关至龙营之间的铁道上卧轨。他选了一个火车爬坡的路段。他死前好几天都没有吃东西。他带在身上的遗书简单写着,我的死与任何人无关,遗作由骆一禾处理。

他将由他的死可能带来的一切纷扰都尽量处理得绝不旁逸斜出,堵住所有妄议的嘴巴,和嫁祸于人的臆断,但他没有料到的是,在死后近30年,他仍活在人们巨大的争议中,亦活在无尽的怀念里。

有人说:“天才并不是什么赠品,而是人们在绝望的环境中创造出来的一条脱身之路。”

他先以天才脱身,后以远行抽身。这场逃离是羁鸟投林,还是最终走向自己?

诗人海子

关于战争,最令我为之颤栗的一句话是,“每一颗呼啸的子弹,射向的都是母亲的胸膛。”

母亲,是人间一切苦难的最终承受者。

时至今日,我仍然记得多年前,记者采访海子的母亲时,只约略识得些字的她竟然在镜头前,非常流畅地背诵儿子生前的成名作《亚洲铜》。在那张沟壑纵横的脸上,不见任何哀戚,但那双早已哭干了泪水的浑浊双眼里,却再一次泛起隐隐的泪光。

诗人海子

她未必能领会那首诗的意境,她只是用这种方式与儿子进行生与死的的联结。他以死来殉自己的信仰,母亲则以他的诗歌来贴近自己的孩子。此外,她还能找到哪条路通向儿子的在天之灵呢?

十年后,他被葬在面对麦地的故乡山坡上。他终于可以与诗中的麦田咫尺相对,与母亲的守望咫尺相对。

十年前,他从这里出发,是诗歌世界中的游子;如今,他归来,还原为母亲长眠的孩子。

海子墓地

每年,都有络绎不绝的人来到这个山村,由于海子,查湾村已成了一个所有热爱诗歌的人的精神圣地。他们来寻根,来膜拜,来缅怀。但热络是他们的,一贯喜欢安静的海子只与他热爱的土地为伴。

瑞士心理学者荣格说过,“人完成自己,并不要用一个所谓世俗的标准,而是要做到自己的完成跟自己的完整。”但死亡本身并不具备任何诗意,他完成一次漫长的“迁徙”,是否能真正找回那个完满的自己?

在中国当代诗坛,海子常常被评价为“一个诗歌时代的象征”和“我们祖国给世界文学奉献的一位具有世界眼光的诗人”。因此,他的陨落,预示着一个诗歌黄金时代的结束。但,诗歌是不死的荆棘鸟,穿过被雾霾和尘埃遮蔽的天空,在每一片尚有春风拂过的土地上,游弋或高翔。