香港有个地方叫天水围,被称为悲情市镇,那里生活着香港的最底层,他们在汹涌的时代潮流中,经历着孤独与困顿,一步一步被推进边缘地带。

世界华人周刊专栏作者:张老六

见微知著,解读神奇世界中的必然

前几日,香港年轻人最爱流连的“连登讨论区”出现一条贴子:“00后女孩被8男女虐待性侵,全因一个MK仔”。

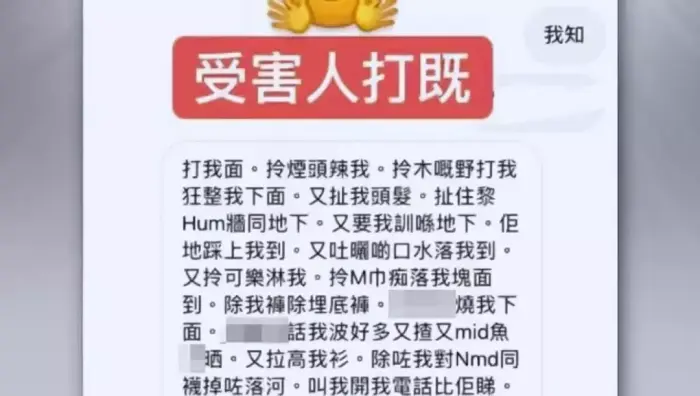

贴子图文并茂地描述一名14岁女童被一班童党凌虐过程:

15岁的主犯阿怡与男友银仔恋爱两个月分手后,因不满14岁的阿X与自己的前男友有联络,伙同5男2女童党,聚集在天水围一处凉亭“教训”阿X。

5个男生围观,3个女生动手。

她们摔烂阿X的电话,又脱去阿X的衣服并暴力施虐,包括烟头灼面、扯头发撞墙、掴面、脚踩、袭胸、可乐淋身、吐口水,卫生巾贴面及火烧下体等,连环凌辱一个多小时。

事后警方以伤人罪,逮捕了8名涉事童党……

香港媒体在报道这则新闻时,用了“天水围童党问题死灰复燃”这样的字眼。

显而易见,这样的事不是第一次发生。

作为不熟悉香港多元文化的内地朋友,不禁要问了,什么叫“天水围童党”?

在讨论这则新闻中的“童党”之前,我们不如先来了解一下香港天水围这个地方。

香港的西北端,有一座与深圳隔后海湾相望的围城,名叫天水围。

天水围属于香港第三代公屋。

当年香港政府兴建天水围,目的是为了缓解密集人口所带来的压力。

但是,这片区域的规划,并没有按照标准来执行,致使天水围在很长一段时间成了一个集结贫穷、自杀、抑郁症、犯罪等种种社会问题的“弃城”。

1997年天水围鸟瞰图

按世界卫生组织标准规定,一个健康城市建设之前,应该有稳定及永续的生态系统来满足居民的基本需求,比如医院、交通、网络等等。

这就像是古代打仗“兵马未动,粮草先行”的道理一样,基本设施建设应该先于居民入住。

可是天水围从1987年开始兴建公屋,直到2003年才慢慢有了巴士、轻铁等交通工具。

除此之外,其他的配套设施也严重不足,刚开始时,距天水围最近的一间公共医院约9公里,看一个喉炎都要预约3个月至半年。

直到2017年才在区内设立医院,却没有急诊,生病只能看私家诊所,价格比2004年贵了一倍,“病不起”。

所以,目前居住在天水围的32万人口,几乎都是为求一安居之所的低收入家庭。

毕竟,与香港市中心那些住在笼屋、劏房及顶楼加盖屋相比,申请到天水围这样的公屋,简直做梦都要笑出来。

香港还有约10万人正居住在笼屋、劏房及顶楼加盖屋

但是,住进天水围的人只享受到短暂的喜悦,就面临了一个窘境,甚至让他们往后的生活陷入了一个巨大的悲剧漩涡。

因为天水围是纯粹的住宅区,只有少数餐饮、服务业可吸收就业。

住在这里的居民想要谋生,就不得不选择负担高昂的交通费,跨区工作。

天水围目及之处都是住宅楼,街道车少,行人也少

然而,由于制造业全线迁移至内地或东南亚,香港制造业早已全面崩盘,经济迅速萎缩。

这样一来,基层劳动力的需求大大减少。

那些“4点半起床,为了赶5点半第一班地铁”的天水围人,迫切想要通过自食其力过上幸福生活,却发现再怎么努力工作也只能赚取微薄的薪资。

比如说一个装修工以前月薪约2万港币(折合人民币约14000元),但现在却只能以日薪计算,一个月下来可能只有7000至8000元人民币的收入。

还有人倾全家之力,每月仍只能赚不足2000元的收入,根本不足以糊口。

“工作越努力,工作时数越长,反而越贫穷”,这就是天水围居民的现状,他们的生活质量甚至不如依靠救济。

最后他们身不由己地,被迫加入领取救济的队伍,最后成为港人口中的“好吃懒做的蝗虫”。

天水围的“蝗虫”群体,除了无法自食其力的港人,还包含着他们的妻子——一批来自内地的女子。

1997年,大量港男开始为他们的内地妻子申请家庭团聚签证。

据统计,仅那一年港男娶内地女子,就有28309例。

这些陆港家庭普遍是“老夫少妻”,其中,内地女子比丈夫小15岁以上占有20%。

一名港男与内地过来的妻子及大女儿住在一间不到10平米的小房子里

而且,这些丈夫们在香港收入低下,有的直接失业,靠政府救济,成为“蝗虫”一族。

而以婚姻途径移民至香港的内地女子,因为语言不通、环境不适应,根本无法工作,更加剧了家庭负担。

经济上带来的困境让很多家庭陷入恶性循环,随后衍生出各种诸如失业、家暴、自杀等问题。

2004年香港就发生一起灭门惨案,无业男子李柏森斩杀来自四川的妻子及2名幼女后,自杀身亡。

来自四川的金淑英,早年嫁给装修工人李柏森,赴港后才发现丈夫靠领救济维生,因为怕领不到救济,李柏森不准她外出工作,还不时虐打她发泄,精神及肉体上屡受折磨

震惊香港的惨案发生之后,天水围在随后13年间,设立了24间家庭服务中心,以及青少年、社会保障、就业援助等服务中心。

但直到2017年,天水围虐待配偶案仍属全港第一。

这宗灭门惨案后来被许鞍华拍成电影《天水围的夜与雾》,由任达华和张静初主演

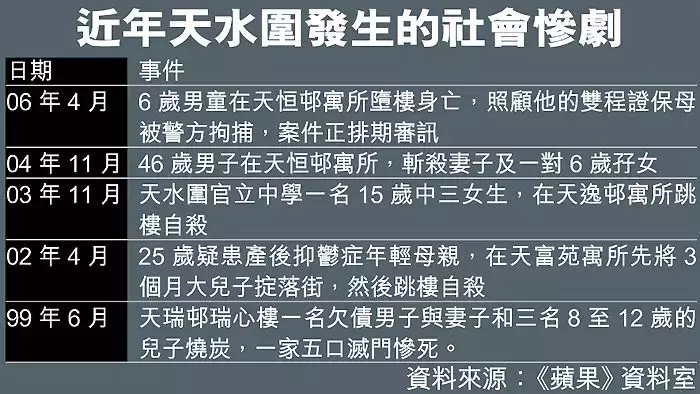

随后几年,天水围命案、家暴不断重演。

2006年,三名妇女在天水围喝药、割脉及烧炭,集体自杀身亡。

2007年,天水围一名靠领取救济的新移民家庭,丈夫患上鼻咽癌在医院留医,妻子承受沉重压力精神病发,将一对12岁和9岁的子女,用绳索捆绑从24楼掷下,自己随后也跳楼,3人当场死亡。

天水围,因为不断上演的伦常事件而被大众关注,而事件的主角,往往是被香港被冠上“北女”标签的内地女子。

也许,她们不算“香港人”,只能算“天水围人”。

她们无法融入香港这个社会,有的人嫁到香港十多年,却连尖沙咀、中环等地标都没去过。

她们冲着香港的繁华而来,却被“一世困在天水围”,活在一座被愁云盖起的“悲情城市”里。

天水围几乎浓缩了香港所有的社会问题,成就了香港之“最”:最多内地新移民,最多失业人口,最多低收入人士,最多单亲家庭,最多家庭暴力。

以及,最多的青少年问题。

想象一下,如果一个家庭的经济长期处于困顿当中,丈夫动不动对妻儿使用暴力,那孩子在家暴的环境下长大,价值观势必受到扭曲。

当然,有一些女性为了过上正常生活,通过离婚来摆脱困境,但离婚后,她需要长时间工作养家,根本无法顾及子女的教养。

在天水围还有另一种情况,即便是正常的家庭,由于他们本身受教育程度较低,面对巨大时代潮流,他们对子女的影响无疑是螳臂挡车,根本无法帮助子女成长。

香港贫富悬殊严重,由居住环境已可见

以上种种情况,都对孩子的身心健康造成影响,最终使天水围“童党”盛行:

2007年,天水围8名童党欺凌14岁女童,往她头上淋可乐,又将其带到屋梯间蒙头围殴,并强迫脱衣,用手机拍摄进行勒索;

2010年,一名青年前后多次在天水围送外卖时遭数名少年拦途截劫;

2014年,9名12岁至19岁童党在天水围一商场集结,包围一名18岁青年。

这些问题少年组成童党,目的是发泄来自家庭的负面情绪,但他们在暴力、贫困、无助的世界成长,间接为香港黑帮吸收成员提供了机会。

2013年,盘踞天水围的两个黑帮,就为了招收门生,双方出动两批13岁至17岁的童党,聚众械斗。

电影《围·城》刘国昌导演的以天水围家庭为背景一部写实电影。哥哥灵杰及弟弟俊杰出生于一个问题家庭,哥哥为了逃离穷困而拼命读书,弟弟因长期被父亲虐打,最终离家出走加入童党。另一对主角是14岁的Panadol 和姐姐绮华,Panadol 曾经被父亲侵犯,但姐姐却因为害怕而三缄其口,Panadol因此对人失去了信心,结交损友加入童党

从过去30年香港学界对童党与黑社会关系的研究资料看,“烂仔——大佬”是童党与黑社会之间的循环模式。

比如说,童党之间如果发生冲突,为求自保,他们会与某一个黑社会联络,寻求保护。

但童党也需要有所付出,当黑社会需要卖毒品、集体打斗等,童党就要跟着造势,变相成为黑社会作恶的工具。

就这样,童党的“烂仔”与黑社会接触多年后,这些问题少年长大后,就成为别人的“大佬”,造成恶性循环。

这些被称作“港二代”的少年,没有享受过幸福,也没得到过同情、悲悯,他们所受的苦及走投无路的心酸,并非他们所能选择。

他们高声呼救, 却无人伸出援手,最后只能自己发展出一套在社会丛林中的生存法则,用伤害别人来保护自己。

香港人喜欢将天水围的“悲情”从香港的“繁荣”中孤立出来。

而那些生长在破碎家庭、缺乏家人关心爱护的童党,在香港人看来,更是“缺少做一个正常人的基本道德教育”的典范。

的确,天水围的客观因素是童党猖獗很重要的诱因。

但除了天水围,香港其他地方就没有童党吗?家庭结构真的是边缘少年形成的唯一因素?

当然不是。

从香港电影的发展来看,童党问题不止一次成为香港的影视题材。

最令人发指的,是根据1997年“秀茂坪童党烧尸案”改编的《三五成群》。

“秀茂坪童党烧尸案”因年幼的凶手极度残暴而一度轰动香港。

“秀茂坪童党烧尸案”案发于1997年,一名15岁少年被诱骗到观塘秀茂坪内一处住所后,惨遭10多人持续毒打4小时。他死后,凶手们还不放过他,竟然放火烧尸,然后把残余的尸体扔在垃圾站。涉案的凶徒一共14名男女,令人齿冷的是他们犯案时年仅14岁至17岁!

如果说,天水围的童党,是因为贫穷、家暴等原因造成的,那香港其他童党以及“秀茂坪童党烧尸案”14名凶手又是因为什么而犯案?

我想,香港文化也有不可推卸的责任。

对香港电影熟悉的朋友应该都知道,1996年上映的《古惑仔》系列电影曾经风靡全中国,无数少年想像“浩南哥”、“山鸡哥”一样行走江湖,义薄云天。

然而,就是这种被美化的黑文化,将青少年带上了歧途。

香港“秀茂坪童党烧尸案”14名凶手 ,不但以《古惑仔》中的人物名字冠以外号,还沉溺在充满英雄主义的世界之中,认为人是打不死的!

在暴戾与无知之间,拉帮结派、打架斗殴、欺凌弱小成了童党们日常的“娱乐活动”。

很多年后,陈小春和郑伊健在接受采访时,都表示很后悔拍摄这部影片。

可时至今日,《古惑仔》依然是很多青少年的模仿对象,那些所谓的江湖规矩也成了青少年心中衡量友情与价值的标准。

香港文化,其实是一种无根文化。

因为香港本身是个移民社会,自抗战时期,就历经过几波的大移民潮。

所以,几代的香港人血液里都溶进了对历史与国家以及身世飘零的困惑与追寻。

但即便如此,总有新的一批人被香港人视为“外来者”,以及社会问题的“制造者”。

比如,生活在天水围的新移民,以及她们生下的“港二代”,或是几十年浸淫在新移民为了活下去发明了“以暴制暴”黑帮文化中的懵懂少年。

在香港这个纯粹的经济城市里,这些人没有尊严,有的只是在失败后得到胜利者的施舍和同情。

他们在汹涌的时代潮流中,经历着孤独与困顿,一步一步被推进边缘地带。

他们小心翼翼呵护着深不见底的自卑,需要与主流社会对他们有意无意的丑化进行对抗,才能有勇气活下去。

但对于他们来说,香港是战场,也是归宿,需要不断的努力才能最终寻得安定与归属感。

或许在几十年的逝水移川之后,他们才能逃离来自周边的疏离,不再是香港社会的边缘人。