日本的新岛襄,中国的容闳,两个人,两个国家,相似的留学经历,相同的爱国热情,但归国后的不同人生际遇,却令人唏嘘不已。

作者:霍耀林

1864年6月14日,位于日本东北的函馆,夜已很深,白天热闹的大町港此时已经完全安静了下来,只有海浪仍然一波接着一波拍打着岸边,讲述着亘古以来未变的故事。

忽然,一个黑色人影披着夜色,摸摸索索地登上了停泊在港口的一艘小船,向着停泊在远处的一艘巨大的美国商船“柏林号”迅速驶去。

冒死也要偷渡出国

是夜,时年21岁的新岛襄终于登上这艘美国商船,离开了日本。

新岛襄

(1843年2月12日-1890年1月23日)

而10年之前的吉田松阴却没这么幸运。(1830年9月20日—1859年11月21日,日本江户时代末期思想家,明治维新的精神领袖)

吉田松阴

(1830年9月20日—1859年11月21日)

1854年,在他的恩师佐久间象山的鼓励下,吉田松阴企图登上来航的“黑船”佩里的军舰前往美国,遭到美国人的婉拒,无奈,向官府自首,随即被抓入地牢,于1859年被处死。

之所以“出国”=死罪,与当时日本的国情有关。

1853年,美国海军佩里舰队的叩关,日本被迫打开了国门,时任掌权者德川幕府开始逐步放松了锁国政策,一些西洋商人开始被允许登陆这个在世界极东的岛国,从事贸易和文化交流。

佩里

(1794-1858)

但是因为闭关锁国已经两百多年,当时的德川幕府仍然严格禁止本国平民出海,违反“锁国令”者,格杀勿论。

可即便如此,依旧抵挡不了日本人对踏入异国的渴望。

吉田松阴刚刚被处死五年,新岛襄在函馆潜伏长达近两个月之后,再次踏上了偷渡出海之旅。那么,是什么力量推动着这些年轻的日本人前仆后继呢?他想要出海干什么呢?

铁舰踏破尘封的大门

1843年,新岛襄出生于江户(现东京)神田,一户安中藩下级武士家庭,早年曾学习过荷兰人传来的学问和技术(日本称“兰学”)。

元服之后,他从友人处获得一张美国地图,开始接触到美国的制度,充满憧憬。虽然在幕府的海军教习所学习过一段时间,但是他仍然觉得:这里的学习不充分,令人很不满意。

他的兰学老师曾经借给他一部《鲁滨孙漂流记》的译本,这部冒险小说引起了他对大海外面世界的憧憬和好奇心。他曾在后来这样描述自己当时的心情,“有些日子去江户的海边,想看看大海的景色。但是,当看到巨大的异国军舰停泊在那

时,我还是被深深的震撼,它就像一座城堡亦或是一组大炮,它作战时的威力可想而知。”

新岛襄提到的“异国军舰”,是当时一代日本年轻人毕生难忘的记忆。

1853年,当美国海军准将佩里,率领着四艘舰身为黑色的铁甲蒸汽战舰,冒着滚滚的黑烟,拖着巨大的船身进入日本,整个日本被震惊了。

港口的日本守将用信鸽传消息到京都,据说当时的孝明天皇曾跑到神社里连续祈祷17天,乞求神灵攘斥夷类,保佑皇祚久长。

天皇尚且如此,更不用提庶民百姓了。日本人从未见过这样的“黑船”舰队,更不曾料想到坚固的国门一朝会被他国舰队无情地打开。不过,与幕府被迫接受美国的要求相对,日本的年轻人一边是震惊,一边被这巨大的差距所刺激。

黑船事件

于是,包括吉田松阴、新岛襄在内的一大批日本年轻人,开始渴望走出日本,奔向大洋彼岸,看看日本以外的世界,去海外学习新的知识。这就是为什么当新岛接触到当时日本最先进的备中松山藩的洋式船“快风丸”时,他下定了冒死出海的决心。

因为有吉田松阴的先例,新岛清楚的知道,此次出海,如果失败,则注定一死,所以为了成功出海,他做了万全的准备。

1864年4月,他乘“快风丸”抵达刚刚开港不久的函馆,潜伏在此,在坂本龙马的堂兄弟泽边琢磨、福士卯之吉等人的帮助之下,着手密谋出海。

两个月后的6月14日夜,新岛终于如愿成功登上“柏林号”开往上海。船上,船长称新岛为“Joe”,这成了日后其名“襄”(日英同音)之来源。

力排万险,圆梦美国

在船上,由于英语水平非常有限,武士出身的新岛襄经常会遭受到各种打击。

一次,他因没有服从另一名乘客用英语发出的指示,而受到了叱责,这让新岛感觉自己那武士的荣誉蒙了尘,一时间怒不可遏,欲拔刀砍了对方,但一想起自己的出海的初心时,他还是选择了隐忍。

不久之后,“柏林号”抵达上海黄浦江畔,新岛襄被转移到“流浪”号船上。他直截了当地请求“流浪”号船长带他去美国。作为谢礼,他将长久以来随身佩戴的两把武士刀送给了船长,而船长则把其中一把卖了八美元,并用这八美元买了一本《新约全书》送给新岛襄。

19世纪后半叶开埠后的上海景象

在偷渡途中,新岛襄偶然得知之前的“柏林”号船长,因为帮助他离开日本,遭到了免职。这让他十分痛苦,曾在日记中写下:“一个如此好心的人遭受这样的不幸,我感到了内心被歉意撕裂开来的痛苦。但事已至此,只能待将来学成之后,竭尽所能去回报其恩情。尽管,所做的可能不过是弥补对他造成的伤害的万分之一!”

就这样,忍受着奚落和自责,在太平洋上漂了一年多的时间之后,新岛终于抵达美国波士顿。谁知,接下来的考验更加艰巨。

身无分文,举目无亲的他,面对着他乡异国陌生的环境,要谋得生存绝非易事。无奈之下,他用其少的可怜的英语词汇,东拼西凑写了一封信,向“流浪”号的船主阿尔斐俄斯•哈迪诉说他冒死来美国的原因。

哈迪夫妇读完他的信后十分感动,为其支付了学费,新岛襄由此顺利进入菲利普斯大学(PhilipsAcademyandAmherst)学习。1866年12月,新岛接受了Andover神学院的洗礼,皈依基督。

在哈迪夫妇的资助下,新岛靠着顽强的信念,克服重重困难,发奋读书,终于,功夫不负有心人,1870年,新岛获得了阿莫斯特大学理学学士学位,成为第一个在西方获得学位的日本人。

“偷渡者”化身“弄潮儿”

登上日本政治革新舞台

而此时,日本国内已经“改天换日”:德川幕府倒台,刚刚成立的明治新政府正积极吐旧纳新、实施全面改革。

1871年,明治政府为向西方学习,举全国之力,向美国、欧洲派出了规模最大、级别最高、考察时间最长的岩仓使节团。

1872年4月,使节团抵达美国考察时,新岛因出色的语言能力,被使节团副使木户孝允看中,由此,这位昔日的“偷渡者”开始登上日本的政治舞台,在日本革新潮流中,发挥着不可估量的作用。

他先是担任了使节团的翻译,相继考察了美国、法国、瑞士、德国、俄罗斯等国,之后返回柏林,用大半年的时间编写了相当于使节团考察报告的《理事功程》,成为后来明治政府改革的重要参考。

不过,因日本国内还保留江户幕府锁国时的基督教禁令,岩仓使节团在视察欧美各国时,受到了各国的谴责。于是考察团归国后,岩仓等人意识到基督教解禁将是一张重要的外交牌,在这些人的推动下,翌年,日本政府结束了对基督徒的长达两百多年的迫害。

《剑桥日本史》对此曾评价说,“日本的‘文明开化’政策与新岛襄等向同胞传播福音的个人使命,几乎是分不开的。”

新岛认为:“造就欧洲文明的是自由精神、科学发展以及基督教的道德……除非日本的教育也基于同样的基础,否则无法相信日本会达到这种文明。建立在这样基础之上的国家,将如同建立在磐石上一样坚不可破……”

正是基于这种理念,归国后的新岛于1875年,在挚友高松保实、京都府知事等支持下,用旧萨摩藩屋舍,以其先进的教育理念为基础,创立了日本历史上第一所基督系私立大学同志社英学校。第二年10月,同志社英学校迎来了以德富苏峰等

为代表的一批熊本青年,学校规模初具。

同志社英学校成立,新岛襄任首任校长

如今的同志社大学与庆应义塾大学、早稻田大学并称日本“私立三大校”,是西日本地区最顶尖的私立大学,在日本国内享有极高的声誉。校园位于京都市中心,与旧皇宫仅有一墙之隔。校门附近就有一个“新岛遗品库”,展示着近150年前新岛襄筚路蓝缕、艰难办学的历程。

2007年,时任中国台湾领导人的马英九到访同志社大学并做讲演,他高度评价同志社大学:“与其说同志社大学是西日本的早稻田大学,不如说早稻田大学是东日本的同志社大学。”

同志社大学

无独有偶,在中国,也有一位和新岛襄有相似经历的中国人——容闳。

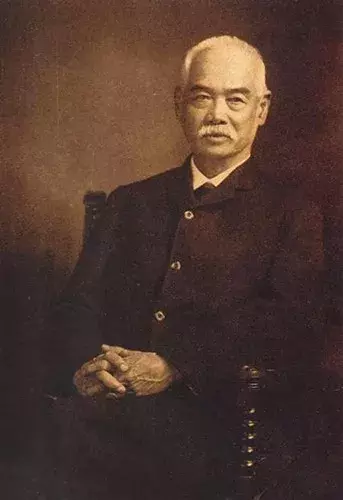

容闳

1828年,容闳生于广东香山一户贫困农家,后跟随父亲前往澳门,入读当时附设于伦敦妇女会女校之马礼逊纪念学校(MorrisonSchool)。1842年,随着香港被割让英国,马礼逊纪念学校也迁往香港,容闳亦随之迁往香港继续学业。

1846年底,时任校长勃朗夫妇因病准备返美,临行前带容闳、黄宽及黄胜三人前往美国留学。4月12日,容闳到达纽约,于麻省之孟松预备学校(MonsonAcademy)就读。三年之后,容闳顺利毕业,并考入耶鲁大学,成为首位于耶鲁大学就读之中国人。

耶鲁读大学期间,容闳时时想起祖国,他亲眼看到了西方的富强,更感受到了中国的落后。最使他忧心不已的是,当时中国人对外部世界依旧茫无所知,仍以为中国是天下之中心。

他在大学期间时就经常自问:“我将用自己的所学去做些什么呢?在大学的最后一年结束之前,我已把自己将要付诸行动的事,在心中规划出一幅略图。我决心要做的事就是:中国的年轻一代应当享受与我同样的教育利益;这样通过西方教育,中国将得以复兴,变成文明富强的国家。我的志向就是去实现这一目标,而此目标犹如一颗明星,时刻指明我前进的方向。”

19世纪美国乡村的风土人情

1854年,容闳以优异的成绩从耶鲁大学毕业,获得文学学士学位,成为第一个毕业于美国耶鲁大学的中国留学生。为了实现自己心中的宏愿,他于这年秋天自纽约乘船踏上归程,决心用自己学到的新知识改造阔别8年的祖国。

在这点上,容闳和新岛襄一样。

可是,回到祖国的容闳,却并没有新岛襄在日本那么顺利。

容闳到处碰壁,壮志难酬:他的教育兴国计划先后破产,接着从事经商,走实业救国的道路也受阻;后寄希望于于太平天国的“新政”,却眼睁睁地看着这个政权走向疯癫;虽然他也曾得到曾国藩、张之洞等官僚的赏识,但却得不到重用;他积极参与戊戌变法,维新却很快遭到镇压,失败告终。

后来,容闳遭清政府通缉,被迫出逃香港,再度赴美。晚年的容闳虽有幸看到了满清被推翻,孙中山也亲笔致信邀其归国担任要职,但此时他已84岁,不久之后就在美国去世。

容闳一生84年,最大的贡献就是促成上海江南机器制造局的设立及组织的第一批官费赴美留学幼童,除此之外,功业寥寥,最后不得不逃亡异国,抱憾而终。

上海江南机器制造局

容闳弥留之际,特别叮嘱守候在床边的长子容觐彤要回国服务,以偿他为国效劳的夙愿。

与容闳84岁的生命相比,新岛襄的一生只有短短的46年,但新岛得益于明治维新后的文明开化等政策,其生前积极筹建大学,为日本培养了无数人才,被称为明治六大教育家之一,一百多年后这所大学仍然生机勃勃,继续影响着日本。

两个人,两个国家,相似的留学经历,相同的爱国热情,但归国后的不同人生际遇,却令人唏嘘不已。它折射出近代以来,中日两国不同的历史发展轨迹,而造成这两者差距的背后,却不得不让人深思。

任何一个时代,任何一个国家,想要发展强大,都离不开对人才对教育的重视。

从新岛襄和容闳这两位中日开眼看世界的第一人回国后不同的际遇,到现今如火如荼的俄罗斯世界杯赛场上日本队的表现,虽挥别八强,但是球员们打扫的干干净净的更衣室,留下的用俄语写的“谢谢”纸条,以及清理看台垃圾的日本球迷,无不彰显近代以来日本国民教育的力量。

其实,无论是过去,还是现在,我们可以从这个近邻身上去学习去反思的东西太多了。