他经历过那个特殊的年代,做过工人,与农民同吃同住,一幅画让他从籍籍无名到家喻户晓。那幅画,宣告了“一个神的时代的结束,一个人的时代的到来。”

作者:阳忠勤

一幅农民画像,震惊世界,并拿下中国青年美展金奖。

而它的作者,只是一个在老师眼中,还只会画连环画的大三学生。

画画,是孩提时代,就种在他心中的梦想种子。

他赤脚走十几里路,只为看看心目中的艺术殿堂。

他为了画画,可以不顾一切。

他也因为画画收获了爱情……

他还为中国带来一所顶级美术学院。

梦想的种子,终于长成参天之木。

他就是罗中立。

· 01 ·

我想当一名画家

1948年,罗中立出身于重庆一个知识分子家庭。爷爷是教私塾的老先生,父亲的书法很好,家里堆满了私塾的各种书籍,笔墨纸砚。

幼年时期的罗中立,除了喜欢画画,还是一个喜欢阅读的人。那时候,娱乐教育资源非常有限,小人书成了童年重要的文化生活。

几个小伙伴凑钱买几本连环画,坐在条凳上,传阅小人书,那种快乐伴随着整个成长过程。

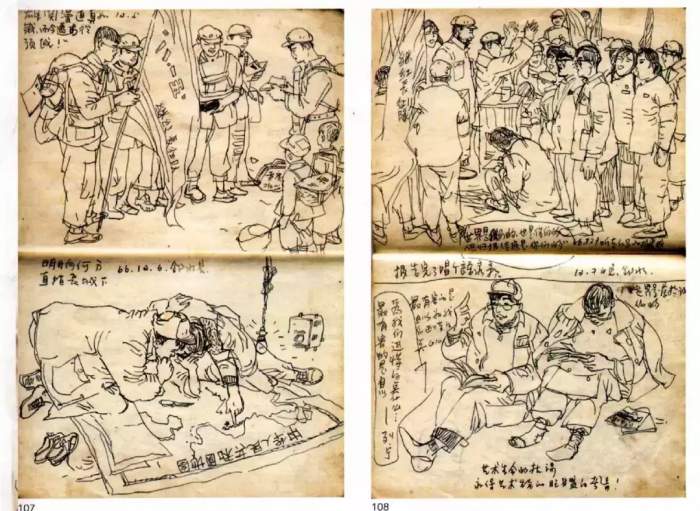

罗中立画的连环画

第一次萌生想当画家的想法,是他在歌乐山中学读初中的时候。恰逢儿童节,有个国际儿童绘画展在香港举办,学校为此专门设立了兴趣小组,鼓励学生们报名参加。

罗中立抱着试试看的心态,画了一幅作品叫《雨后春耕》。描绘的是春雨过后,一个农民在田野里耕地的情景。出乎意料的是,这幅作品竟成功入选,主办方给他寄来一张证书和一元钱的稿酬。

一元钱对罗中立来说,那是个大数目啊!那时候,一个家庭月收入也就十几二十元。

从那时起,罗中立便告诉自己,我要当画家。

然而,成为画家哪有那么容易?为了考入四川美院附中,罗中立可谓费尽心思。

罗中立

· 02 ·

走出学校,走进达县

这世界有一种人,无论身处何地,无论顺境逆境,贫富与否,他都有能力让枯燥的生活开出花来,罗中立就是这样的人。

1960年,为了咨询考学情况,罗中立和哥哥在川美附中的同学约好,放学后校门口见。

那一天,他从小龙坎出发,舍不得把鞋子弄脏,打着赤脚走了近两小时,赶到黄桷坪。快到黄桷坪时,他又在池塘边把脚上泥洗干净,再穿上鞋。

“看着校门口进进出出的人群,我感觉他们每个人头上都有一顶光环。”他一个人安静地坐在校门外,等待着哥哥的同学,但一直到天黑,人也没有出现。

机缘巧合之下,川美一位老师的母亲把他带到男生寝室,让他住了下来。“那一夜,下着雨,我通宵未睡,太激动了。我进入了川美附中,还住了下来,第一次觉得自己离艺术殿堂那么近。”

罗中立作品《屋檐下的小孩》

四年之后,罗中立以第一名的成绩考入川美附中。曾经的梦想照进了现实,他深知眼前的一切来之不易,唯有刻苦学习才能不负韶华。

然而,在那个讲究“又红又专”的时代,满校都是政治标语,罗中立画个画都要偷偷地翻墙出去画。学校里唯一的一套《世界美术全集》,锁在玻璃柜里,他每天围着它转。到了周末,他一手馒头一手画笔,一画就是一整天。

只可惜事与愿违,等到他高中毕业时,政治运动在全国已是如火如荼。为了摆脱“白专”分子的标签,罗中立毅然决定去离家200多公里的达县,当一名钢铁工人。

“那个时候很荣耀,穿一身劳保服,有劳保皮鞋,有线织白手套。每个月还有白糖、一点猪油,这在当时都是稀缺物资。我觉得终于脱掉了知识分子的皮,走进了工人阶级队伍,成为他们的一员。心里非常高兴,在车间里干活非常卖力,跟我的师傅,跟我的师兄弟们,钻在锅炉里面,最吃苦、最笨拙的活都抢着干。”

在那个特殊的年代,各行各业都开辟了自己的“大批判”专栏,作为重点单位的达钢,更是排在了县城主街的“头版”位置。

罗中立因此成了宣传画员,攒下不少人气的同时,也让他遇见了一生挚爱陈柏锦。

两人一起爬长城

虽然只是一次擦肩而过,但陈柏锦的倩影总是在他脑海中挥之不去,罗中立迫切地想要再一次遇见她。

带着这样的憧憬,罗中立一等就是三年。三年后,在朋友的撮合下,两人终于走到了一起。罗中立一辈子也忘不了,第一次和她约会的场景。后来,东风桥也出现在他的画中。

东风桥

陈柏锦的母亲,是达县唯一一所高中的校长,面对眼前这个前途不明的文青,自然不乐意把宝贝女儿交给他。

“你们过几年再谈吧!”罗中立听了,当即立下豪言壮志:“我可以靠画画养活她!”

后来,他真的靠画画养活了一家人。

罗中立作品《故乡组画》之一

· 03 ·

1977 没有冬天

1977年,对于很多人而言,是人生中最重要的一个转折点,它改变了无数人的命运。

那一年,关闭十余年的高考大门重新打开,四川美术学院要在达县招生的消息传遍大街小巷。

当时,许多文青想要抓住这次机会,开启新的人生道路。但罗中立忙着打家具组建一个新家庭,哪还有心思回学校参加高考呢?

直到报名截止的最后一天下午,罗中立突然接到女友陈柏锦打来的电话。

“罗二哥,爸爸妈妈说,现在机会送到家门口了,达县这么多画画的,你的学生都去考了,你还不去报名?!”

陈柏锦的这个电话,改变了他一生的命运。

当晚,罗中立从锅炉房下班,背着画架,沿着大巴山下的州河,摸黑走了十几里山路,才赶到县城的招生组。

谁知,报名已经截止了。心急如焚的罗中立,深知如果这次错过了,他这一生也许与艺术无缘。

幸亏招生组里有一位他从前就读四川美院附中的老师,网开一面,他才顺利搭上1977年高考的末班车。

有人说,1977年没有冬天,无数青春的梦想,在那个冬天生根发芽。

1978年,已过而立之年的罗立中,考入川美,成为班上年龄最大的一名学生。此时,已是他到达县的第十年。而现在,他将回到出生长大的地方,踏进曾经梦寐以求的艺术殿堂。

罗中立(前排左一)与达刚的工友们的合照

· 04 ·

因《父亲》成名

阔别十余年,今再见,春风依旧。川美的校园里,到处散发着自由的气息。像罗中立一样怀揣梦想的年轻人,在这里纵情成长。

“文革结束了,重返校园已是一种大开放、变天的感觉,可以自由画画,可以放声高歌,没人再说你是‘白专’,是很痛快的四年,是人生中最美好的四年。”

大学头两年,罗中立把大部分时间花在了连环画上。他画《水浒故事》《曹操的故事》,陆续被人民美术出版社出版,令同学们羡慕不已。

然而,他这些小爱好,在油画老师眼里却成了不务正业。

“罗中立我看你好好画连环画算了,油画你是画不出来的。”

他的油画老师或许从未想过,这个在他眼中只会画连环画,画不出油画的学生,不久将会因为一幅油画震惊中国画坛。

罗中立作品《初雪》

1980年,随着国家的开放,各种艺术流派涌入中国,山城重庆也不例外。

川美的夏天,热似火炉。学生们的热情,却如一缕清泉,浇灌在每一寸土地上。正在读大三的罗中立,和许多年轻人一样,迫切地想要证明自己。

罗中立在画室

为了参加第二届全国青年美展,他开启了新的尝试。但想要在众多艺术生中脱颖而出,就像在过独木桥。

十年的大巴山生活,为他提供了创作源泉。令他记忆犹新的是,自己第一次离开家,去大巴山深处一所村小学当美术教员的日子。

那一年,他住在一个叫邓开选的老人家里。山里没通电,上完课、开完会,天一黑他就回土屋睡觉,和邓大伯聊天。

而当时的他,常常为自己是“白专”分子而苦恼,为人忠厚老实的邓大伯开导他说:“我是农民,我的本分就是种地,你是学画的娃,你的本分就该好好画画。”

这番朴实无华的话,像父辈粗糙有力的双手一般,给罗中立彷徨的心灵带来了深沉的慰藉。

这一次,他想画一个农民。

罗中立重返大巴山与邓家人在一起

在罗中立看来,乡土题材值得用一生去创作。他画牧粪的农民,画粒粒皆辛苦的农民,画一位复员军人,但这些都不能深刻地表达他心中的农民形象。

最终,他决定按照领袖人物肖像足寸刻画的普通农民头像。

那段日子,罗中立光着膀子,蜗居在一间不足十平米的阁楼里,画着《父亲》脸上的皱纹。“每天把同学画完的颜色板上刮下来的废弃颜料拿过来做底,用干掉的馒头渣渣和在里面,做得很粗糙,做了底之后再在上面慢慢地、一笔一抹的画出来,有的颜料要刮,但尺寸太大画刀又刮不下来,就从家里带了把菜刀来刮。”

空间不够,他就把画架支在画室的对角线上。画布太小,他就请教研室的秘书将两块画布一针一针地缝起来。“有一天晚上,暴雨说来就来,雨点打在身上突然冷起来,半夜惊醒。那一瞬间,大家一下子都集中在洞口,每个人都抱着自己的枕头、毯子,挤在那,路灯照下来,每个人的脸上都有光,但每个人都不说话,一个个地排队钻下去……”

就是在这样艰苦的创作环境下,罗中立的画终于完成了。

高2米16,宽1米52的画布,金色背景之上,一个大巴山农民的形象,被毫无矫饰地搬上画布,如此清晰,如此真实。

古铜色的面孔上,布满了沟壑般的皱纹。额头上豆大的汗珠,顺着脸颊滑下眼角,那是辛勤的汗水,还是苦涩的泪水?

干裂的嘴唇,残缺的牙齿、稀疏的须发纤毫毕现。苍劲有力的双手捧着一只粗瓷茶碗,指缝中还残留着干农活留下的泥垢。

他的眼神定定地望向远方,似乎闪烁着一丝光芒。

《父亲 》画于1980 年,现藏于中国美术馆

这幅画,立刻引起了巨大争议。上了年纪的老师劝他:“这幅画很危险,你最好不要拿去展览。”

但这幅“危险”的画,还是走进了中国美术馆的展厅,并以800多票拿下金奖,比第二名高出700多票。

罗中立的名字,一夜之间被大家知晓。油画《父亲》,也成为划时代的作品。有人说,它宣告了“一个神的时代的结束,一个人的时代的到来。”

罗中立在大学时期创作

· 05 ·

留学回国,成为院长

年少成名的他,从未停止过对艺术的渴求。1983年,罗中立迎来了继高考后的又一次机会。

他成为第一批公派留学生,前往比利时皇家艺术学院学习。“我觉得这辈子再也不会有机会出国了!每个地方都不想漏过,一张张地读画、做记录,那是转型期的开始,对我来说充满了新奇、渴望,如饥似渴。”

罗中立和陈柏锦在比利时

在国外,罗中立感受到了一种前所未有的开放氛围。当时还是个穷学生,他坐着火车去看展,和同学一起在高速上举牌子搭顺风车。背着行李袋,走到哪,看到哪,画到哪。

回国后,老院长叶毓山先生希望他接任院长职务,但他只想把精力投入到创作上。

直到1997年,川渝分家,学校的一些骨干老师转向成都发展。在美院这种士气低潮的背景下,罗中立临危受命,重振川美。

担任院长后的很长一段时间里,他都很痛苦,欲哭无泪。只有当自己走进画室,闻到熟悉的颜料味道,才会感到很满足。

罗中立大学时代(在作品《春蚕》前)

“真想明天就退休。”带着这样的念头,罗中立一干就是17年。在他17年的院长生涯中,他时刻都在提醒自己保持专业状态。

手稿作为一种练习,能让他不至于脱离艺术行业。而在管理上,他将教学理念比喻成酿酒,必须打好的窖才能酿出好的酒。

川美,这个他曾待了近40年的地方。如今,由他和团队一起合作,打造的川美虎溪校区,从全球141件作品中脱颖而出,成为亚洲地区唯一获奖的优秀公共艺术项目。

川美虎溪校区

有人说,川美虎溪校区,是罗中立超过《父亲》的一件作品。

但这于退休的罗中立而言,似乎已经不那么重要了。这些年来,《父亲》成了中国“最忙”的老人。而很多人只知道《父亲》,鲜少有人知道除了《父亲》,他笔下还有许多中国农民形象。

在他看来,画农民像画自己,画地道的中国人,画中国人特有的人文性灵,一点没有隔离之感。

《春蚕》

有人说,优秀艺术家大致有两种:一种主要靠灵气、靠天分;另一种主要靠修炼、靠韧性,显然罗中立更多地属于后者。

从工人到学生,再从学生到院长,这一路走来必有得失。但他从未停止过学习,从未停止过创作,即使是在那个特殊时代。

罗中立现已年逾七旬,依然没有停下自己的画笔。

如今,他已名满天下,载入中国美术史史册。

“参天之木,必有其根”。寻迹而去,他今天成就的梦想起点,或许是孩提时代翻过的一本小人书,或者是初中时拿到1块钱奖金的《雨后春耕》。

一粒小小的梦想种子,只要孜孜不倦去呵护、锲而不舍去浇灌,终会长成参天之木。