桑田沧海,

你永远是我的姑娘。

世界华人周刊专栏作者:荠麦青青

洞烛幽微,发掘名人世界的人性之光。

全文4116字,读完大约6分钟

民国学者马君武有首名噪一时的诗,其中有这样一句:“赵四风流朱五狂”,借以暗讽沉浸在温柔乡中的张学良。这里的赵四,便是当年有着绮霞美名的赵一荻。

赵一荻出生时,一道霞光现于天际,绮丽多彩,家人便以“绮霞”为其命名。因在家中排行老四,人们都称她为赵四小姐。

赵四小姐的青少年时代是在天津度过的。其父赵庆华,在北洋军阀统治时期担任过津浦、沪宁、广九等铁路局局长、政府交通次长、东三省外交顾问等要职。赵四虽出身于显赫的官宦之家,却并不骄纵跋扈。

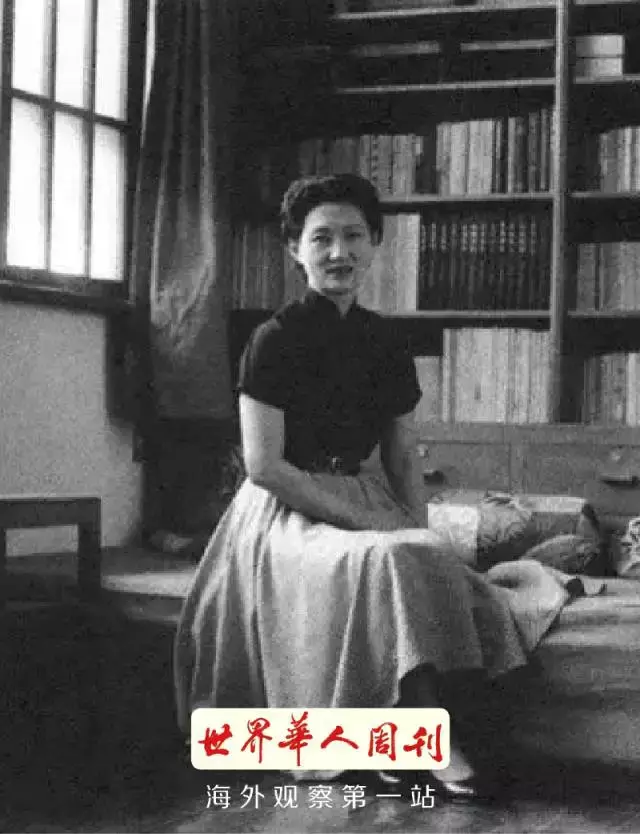

由于风姿绰约,又兰心蕙质,赵四十四五岁即成为《北洋画报》的封面女郎。

16岁的赵四

1927年,在天津蔡公馆的舞会上,作为民国初年“四公子”之一的“少帅”张学良与赵四小姐相识。衣香鬓影的舞会,虽佳丽如云,但最属她娇俏无俦;他倜傥不凡,她小荷初绽。在翩跹的舞步中,在悠扬的乐曲里,两人一见钟情,遂双双坠入爱河。

当赵父得知一向最疼爱的小女儿“明珠暗投”,和有妇之夫张学良在一起,勃然大怒,于是将其软禁起来。但在六哥赵燕生的暗中帮助下,赵四小姐与家人不告而别,毅然来到东北,追随张学良。

赵四小姐的私奔,在赵家掀起轩然大波。赵庆华登报发表声明,言及爱女为自由所惑,做出大逆不道之事,深表惭愧,遂断绝父女关系,从此辞离仕途,退隐而居。

与此同时,少帅府的宁静也被打破。张学良的原配夫人于凤至,虽然与张学良是包办婚姻,但一心以夫为天,赵四的到来,让她的天空瞬间欹斜。他过往的那些莺莺燕燕,她从未放在眼里,她深知他风流多情,从未在一朵花上长久流连,但赵四的到来,却让她嗅到了一种危险的气息。

她从他们四目交接的眉宇间看到了她从未体验过的痴缠,那是只有深爱着的人之间才有的情意缱绻吧。

这一次,于凤至一反常态,收敛起大度,坚决不接受赵四进门。赵四苦苦相求,说只要能留在少帅身边,她愿意做秘书,不要名分。

后来,于凤至感其挚诚,终于松口,力主在少帅府东侧建起一幢小楼,让赵四小姐居住。1929年,赵四为张学良生下了唯一的儿子。因为赵四没有名分,于凤至便将孩子抱回帅府亲自抚养。

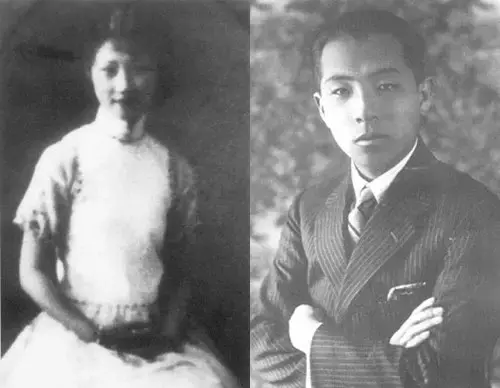

赵四与儿子

"九一八”事变后,张学良背上了“不抵抗将军”的恶名,赵四小姐也遭到国人的嘲讽和谩骂,被诬为“红颜祸水”。长城抗战失利后,她帮助张学良痛下决心。

1934年张学良回国返抵上海。一年后,虽被委任豫鄂皖三省“剿匪总司令部”副总司令一职,但在国内形势的影响和感召下,建议蒋介石“停止内战,一致抗日”,然几次上书劝诫均无功而返,进而哭谏也难改其一意孤行之举,直至决定兵谏。

1936年12月12日,张学良与杨虎城联手发动了震惊中外的“西安事变”,蒋介石答应停止内战,一致抗日。

“西安事变”之后,蒋介石背信弃义,张学良在南京身陷囹圄,随后开始了漫长的幽禁生涯。

在陪同张学良辗转流徙的幽禁生活中,于凤至身染重病。1940年,于凤至去美国就医。当时的军统局长戴笠给赵四小姐去电:是否愿往贵州照料张学良。

彼时,赵四在香港有豪华的别墅,亦拥重赀以保余年。更何况幼子尚不满十岁,需要母亲的照顾,但她还是放弃了一切优渥的享受,尤其是自由身,将还未成年的儿子送到美国,交给张学良的朋友抚养,然后只身奔赴贵州桐梓大门洞,与张学良同度囚禁生涯。

连一向心狠手辣的戴笠都不禁感叹:“红粉知己,张汉卿有福啊!”

李碧华说,“帝王将相、才子佳人的故事,诸位听得不少。那些情情义义、恩恩爱爱、卿卿我我,都瑰丽莫名,根本不是人间颜色。人间,只是抹去了脂粉的脸。”

从张学良由副司令沦为阶下囚开始,他们的人生,便抹去了那些瑰丽莫名的脂粉,现出人间那些寒素苍凉的底色。

1946年11月1日,此时已被蒋介石秘密关押在重庆松林坡公馆的张学良、赵四被告知,第二天动身,飞机已安排好了。此前,他们的囚禁地是贵州桐梓。只是他们没料到,此次一别,却是远离内地,永无归期。

张学良、赵四是在飞机落地后,才知道自己被送到了台湾。下飞机,再经新竹,于11月3日下午,抵达井上温泉。

张学良和赵四住在井上温泉的一栋平房里,该平房是日据时期由日本人设计建造的木板房。简陋民居,远离尘嚣,隐于青山绿水之间。

虎困于柙,龙拘于池。同时,远离故土和亲人,被无限期地剥夺自由,在人烟稀少的台湾井上温泉,在群山环抱中,他们饱尝与世隔绝的寂寞之苦。

此后,随着蒋介石退守台湾,海峡两岸形成对峙,来往断绝。在数十年间,张学良、赵四的音讯都如石沉大海。

当往昔的一切荣华富贵都已成为过眼烟云,当漫长的幽禁无有已时,他们的世界里只剩下了彼此。

因为有特务时时监视,连“求死”都成为奢侈。不能死,只能活,张学良遂把一切希望和欢乐都寄托在赵四的身上。见过的人都说,赵四小姐经常身着蓝衣,脚登布鞋,几乎洗尽铅华,终日陪伴在张学良身边。

在“辗转眠不得,枕上泪难干”的山居岁月里,在“烽火余生后,惟一愿读书”的幽闭日子里,她以无微不至的照顾和乐观豁达的渐染,给他温暖,予其慰藉。

曾经锦衣玉食,十指不沾阳春水的赵四,在被软禁期间,成为一个标准意义上的主妇:自己开辟菜畦,种上各种蔬菜;养了不少鸡鸭,下的蛋可以给张学良调养身体;甚至她还学会了用缝纫机,给他缝补旧衫,裁剪新衣。

每当有家乡和故人的消息传来,他总是心潮起伏,激动不已。他经常面对着大陆的方向,泫然涕下。她也在一旁默默拭泪。那个万里之遥的地方,也是她的故乡啊,除了张学良,她的根在那里,她的亲人在那里,她的绮梦在那里,这一道海峡隔开的,这逶迤群山隔开的,竟是她的前世与今生。

虽然相对来说,她比张学良多些自由,每年都能获准到美国去探望儿孙,但她每次总是来去匆匆,仅住两三天,旋即回到张学良身边。

1960年,在宋美龄的介绍下,张学良信了基督教。基督教一夫一妻,不容三妻四妾这样的事。张学良面临两难抉择,要么放弃和于凤至的婚姻,要么放弃赵四。虽然他感情的天平倾向于赵四,但远在美国的于凤至同样为他牺牲至多。

踟蹰之下,张学良还是向远在美国的于凤至透露了想要离婚的决心:我们是一直在一起的,无论如何不会分开。

于凤至苦思良久,她深深明白张学良的进退维谷:汉卿对她,一向敬重有加;于赵四,他才是儿女情长。更何况赵四忍辱负重几十年,陪他患难与共。她于凤至不是那种铁石心肠,于是选择了成全,同意签署离婚协议。

1964年7月4日,64岁的张学良与51岁的赵四终于在台北正式结为夫妻。

漫长的36年的厮守与等待,她终于成为了他的白发新娘。

7月21日,台湾《联合报》对此报道,标题为《夜雨秋灯,梨花海棠相伴老;小楼东风,往事不堪回首了》。

1990年,张学良结束幽居的生活而公开露面,最后选择在夏威夷定居。

一世为人,他被囚的时光竟达54年之久。半个世纪的波诡云谲,足够江山易主,足够沧海桑田。偌大的人间,散的散,亡的亡,却只有赵四一直在他的身旁。

张学良曾说:“我的事情是到三十六岁,以后就没有了。从二十一岁到三十六岁,这就是我的生命。”

故,他的“余生”是独属于她一人的,她将他从时代的风云下接管过来,从家国的命运下接管过来。所以,他的栖身之所,不止是那座幽闭了他几十年的青山,更有他的赵四。后者,才是他的灵魂之乡。

赵四在《新生命》一文中自陈心曲:“为什么才肯舍己?只有为了爱,才肯舍己。世人为了爱自己的国家和为他们所爱的人,才肯舍去他们的性命。”

卡蒙斯在他的诗中写道:

我的心灵和我的一切,

我都愿你拿去,

只求你给我留下一双眼睛,

让我能看到你......

晚年,健康每况愈下的他只能借助轮椅,行动不便,她不仅成为他的“眼睛”,也成为他的“拐杖”。

他经常用浓重的东北口音称她为“这是我的姑娘”。

在张爱玲的《半生缘》里,曼桢对世钧说,“世钧,我们再也回不去了。”

我们再也回不去了。那回不去的岂止是爱情,还有故乡。

他们被押解到台湾后,再也没有回到大陆。

她从风华绝代,到耄耋之年,始终陪伴在他的身边,长达72年。

张学良曾说过,他这一生欠赵四小姐太多。

赵四晚年的身体状况很差。她曾患过红斑狼疮,骨折过;肺部由于癌变而动了一次大手术,切除了半边肺叶,之后一直呼吸困难,成为影响她健康的主要因素。

在生前的最后时光里,她仍尽心竭力地亲自料理张学良的各种琐事。张学良百岁寿辰之际接受记者采访时说,“我太太非常好,最关心我的是她”。

张学良百岁华诞刚过完,2000年的一天,赵四再次入院,不久病情转危。

赵四入院后,年迈的张学良每天都到医院探视。望着病榻上形容枯槁,危在旦夕的赵四,他预感她的大限将至,终要与之天人永隔。他不由黯然神伤,喃喃低语:“太太要走了。”

6月22日清晨,赵四还醒着,但她已不能讲话,只能眼睁睁地注视着围在床边的亲友们。张学良坐着轮椅来到她的床边,他伸手握住她的手,轻唤着她的昵称。

赵四目不转睛地看着张学良,浑浊的双眼里满是无限的留恋。9时许,医生拔掉了她的氧气管,并注射了镇静剂,赵四昏沉沉地睡去。他呆坐在那里,紧握着弥留之际的妻子的手久久不放。

两个小时后,赵四小姐香消玉殒。

百岁高龄的张学良沉默不语地坐在轮椅上,老泪纵横。她的一生走完了,他的人生也将油尽灯枯。

三十多年前,张学良夫妇从高雄港秘密幽禁的阴影下走出来,并获准可在台北近郊建造一所新宅。一天,他俩前往台北北投阳明山麓勘察房基。看后,张学良对赵四说:“妻何聪明夫何贵,人何寥落鬼何多?这里就是我们现在最合适的房址,也是我们百年后的最好的安息之地!”赵四点头称是。

但后来,他们的愿望并未实现。

赵四去世后,被葬在夏威夷东海岸著名的神殿之谷纪念陵园。

这里与阳明山,一样的郁郁苍苍。

只是,没有了她的世间,太冷清了。一年后,张学良病逝于檀香山,享年101岁。依其生前遗愿,一代少帅与赵四合葬。

生同衾,死同穴,这是他们要的收梢。

赵四生前有许多书商与她接洽,希望她能够口述她与张学良的历史,但均遭到拒绝。

这历尽浮沉,跌宕起伏的传奇,这与他同呼吸共命运的悲喜,不必尽诉纸页间了吧。她用一生的时光将其写在追随他的跫音里,写在朝朝暮暮的相濡以沫里。

佛家有云:情不重,不生娑婆;爱不深,不堕轮回。

人活一世,各有所执。赵四的八十八载春秋,从情窦初开的少女到鬓发苍苍的老妪,从硝烟乱世到升平岁月,民国天空的那一抹云霞,早已从焰红转为靛紫,浮世三千,燃尽其余,只为一个少帅——张学良。