51年前,他携夫人共赴黄泉。他以死明志,以死诠释了什么是铮铮傲骨。他的死,是世间的损失。

世界华人周刊专栏作者:荠麦青青

洞烛幽微,发掘名人世界的人性之光。

全文4384字,读完大约6分钟

1966年9月3日,凌晨,夜色如染,阒寂无声。上海江苏路284弄安定坊5号,一代翻译巨匠傅雷先生与夫人朱梅馥双双自尽。

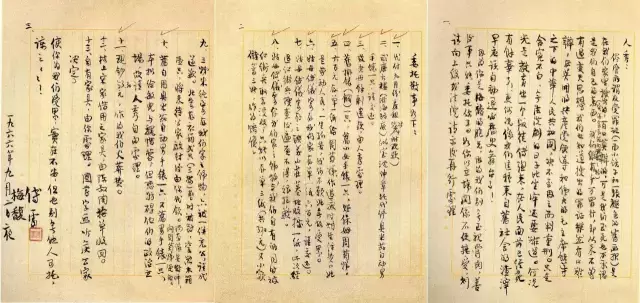

自缢前,傅雷写好给妻兄的遗书,将所有未尽事宜一一叮嘱清楚。

与遗书放在一起的是一个信封,里面装着53.30元钱,作为他们夫妻的火葬费。

人生的战场,与废墟,临行前,他们都要打扫好,方才离开。

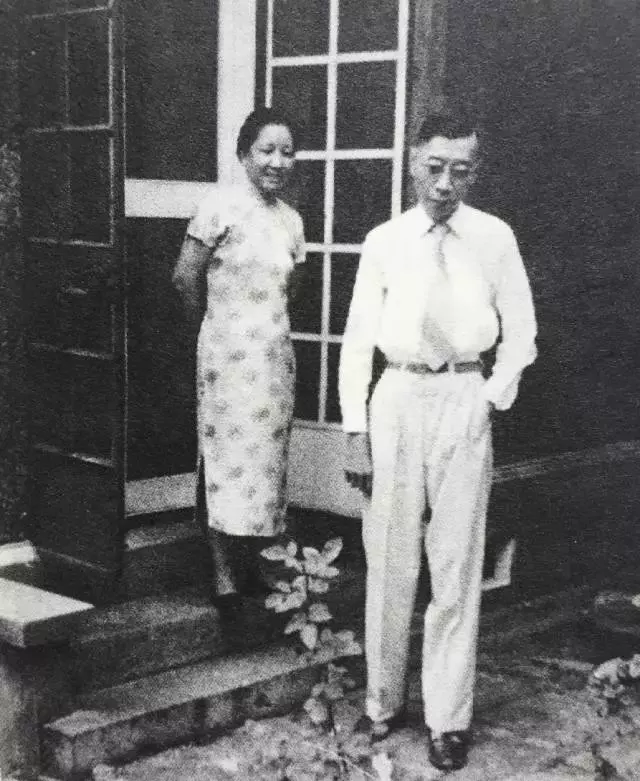

1956年傅雷夫妇在江苏路寓所

1956年傅雷夫妇在江苏路寓所

短短58年的人生,他与那个时代一样潮起潮落,命途多蹇。

1908年4月7日,傅雷生于中国江苏省南汇县傅家宅,出生时哭声洪亮,长辈们便以“雷”为其命名,以“怒安”为字。

一字成谶,自此,他的人生波涛如怒,烈性似酒。

四岁时其父傅鹏飞因冤狱病亡,傅雷由母亲抚养成人。

1925年,17岁的他参加五卅运动,是那个“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的热血青年。一年后,在北伐胜利的鼓舞下,傅雷与同学带头参加反学阀运动,被校董下令逮捕,母亲为安全起见,强行送子回乡。

1928年,傅雷负笈法国,留学于巴黎大学,专攻美术理论和艺术评论,受罗曼罗兰影响,热爱音乐。这让他其后漫长的译作生涯虽然孤独,但从未萧索。

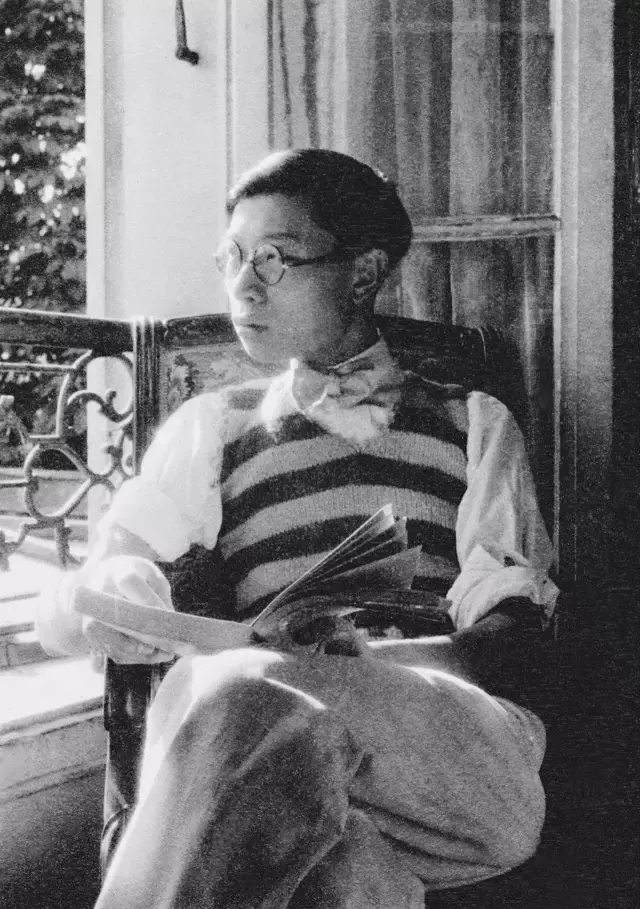

傅雷在法国(1930年)

傅雷在法国(1930年)

三年后,傅雷回国任教于上海美术专科学校(原上海音乐学院),教美术史及法文,同时致力于法国文学的翻译。

他最初翻译罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》是在20世纪30年代后期,住在沦陷中的上海。当时,傅雷“闭门不出,东不至黄浦江,北不至白渡桥,避免向日本宪兵行礼”。

罗曼·罗兰在小说《约翰·克利斯朵夫》开卷写下的第一句话是:“真正的英雄不是没有卑贱的情操,而是永不会被卑贱所征服;真正的光明不是没有黑暗的时候,而是不会被黑暗所湮没。”

在主人公约翰·克利斯朵夫身上,其对自由生命的向往与追求一直隐藏和贯穿于他一生的坎坷经历中。

傅雷选择此书,意在让敌人铁蹄下的青年从沉沦中奋起,寻找反抗的道路。

罗曼·罗兰

罗曼·罗兰

他爱憎分明,嫉恶如仇,其翻译作品也是多以揭露社会弊病、描述人物奋斗抗争为主。光明、英雄、勇气、坚韧,这些字眼所体现的人类高尚的情操,是他毕生的追求与信仰;真理第一,学问第一,艺术第一,亦是傅雷一直秉持的原则与态度。

傅雷动笔翻译之前,会“熟读原著,不厌求详”,他曾告诫青年译者,“任何作品,不精读四五遍绝不动笔”。

长年累月,傅雷皆埋首于书房,他给自己规定了工作量,每天不达到那个数量,就不做别事,自律至极。

也正因这样,在他的58年生命中,用了37年的时间,翻译了约500万文字的译文,包括文学、美术、音乐、政论方面的作品30多部,形成了独树一帜的“傅雷体华文语言”。正是由于傅雷,巴尔扎克和罗曼·罗兰的书在中国收获了比在法国还多的读者,赢得了一种异乎寻常的好运。

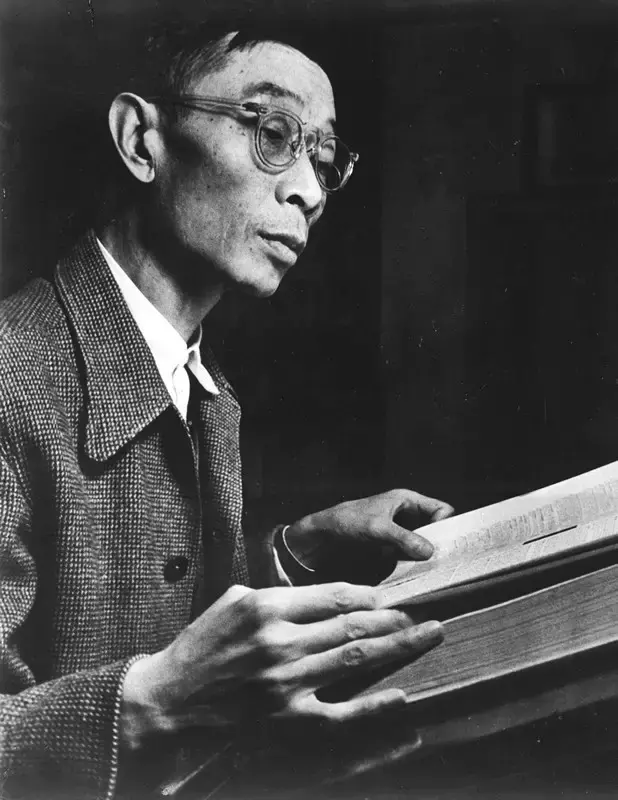

翻译《人生五大问题》等莫罗阿著作时期的傅雷(1936年)

翻译《人生五大问题》等莫罗阿著作时期的傅雷(1936年)

当年,杜甫匠心于诗,写下了“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”之语。傅雷对自己的译文要求之严,也到了这种“吹毛求疵”的地步。他在给友人的信中明确表示:鄙人对自己译文从未满意。

对别人翻译中的错误,傅雷也非常“苛责”。他不容许在译文中出现差错,在他看来,原著中那些闪光的思想与文字如若让这些瑕疵混入其间,未免太煞风景,让他难以卒读。

杨绛在《忆傅雷》中谈道:1954年,有一次,在北京开翻译工作者的会议时,傅雷未能到会,只提交了一份书面意见书。在那份意见书中,傅雷信手举出当时翻译作品中许多谬误的例句。此一“挑人错以示众”之举触了众怒,很多人都大骂傅雷狂傲,还有一位老翻译家竟气得大哭。为此,钱钟书还写信批评过傅雷,劝他多多与人为善。

他不是那种不善之辈,狂妄之徒,他只是太过较真。求实,求是,不允许一些可以避免的错误损害甚至亵渎那些杰出和伟大的作品的思想与艺术魅力。

据说,傅雷爱吃硬饭。他的性格也像硬米粒儿那样硬、净;“软”和“懦”不是他的美德。

杨绛与钱锺书在40年代曾是傅雷家茶会的常客

杨绛与钱锺书在40年代曾是傅雷家茶会的常客

在当年的孤岛上海,他蛰居巴黎新村,靠变卖祖宅之地维持一家开销。1948年大陆易帜的转捩点,以为自己也会因地主的家世背景受到牵连,于是变卖剩余土地、典当老宅,来到昆明,差点到了香港,最后决定“死也要死在自己国土上”,复动身返沪。

50年代后期,即便风云激荡,傅雷仍译书不辍。当时,他翻译好的一些书,一直未能出版,出版社建议作为译者的傅雷改用笔名出版。但傅雷就是不买这个账,他硬气地说:“要嘛还是署名傅雷,要嘛不印我的译本!”

一副铁骨,宁折不从。

那能令之折腰的,唯有他生命中最珍视的东西。

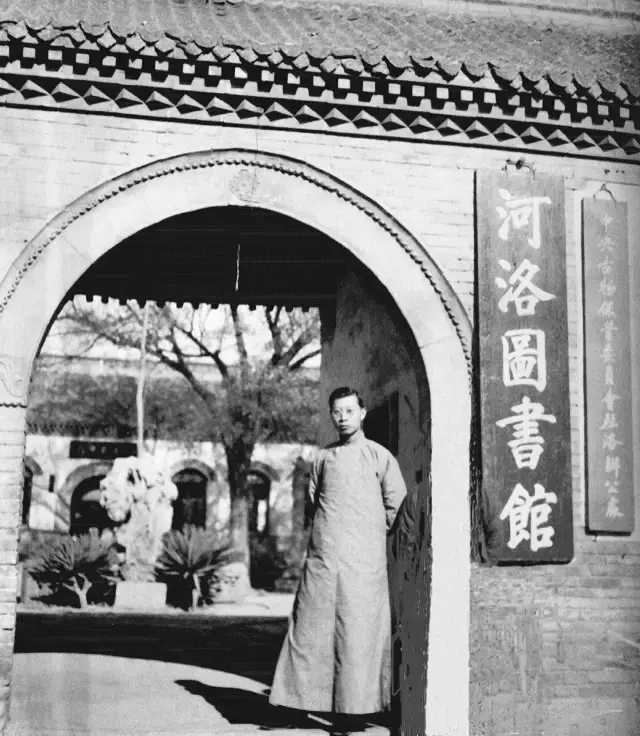

傅雷(1934年2月)

傅雷与朱梅馥是青梅竹马。两人订婚后不久,傅雷即远涉重洋赴法留学。留学期间傅雷满腹的孤独与思念在朱梅馥的开导下荡然无存。

1932年,傅雷与朱梅福在上海举行了隆重的婚礼。傅雷为妻子改名朱梅馥,将其喻为一枝圣洁馥郁的梅。

34年后,她与他共赴黄泉,这枝梅,永远为他芳香如故。

1932年1月,傅雷与青梅竹马的表妹朱梅馥在上海结婚

婚后,朱梅馥把一切都献给了丈夫和孩子,按照杨绛的评价,朱梅馥不仅是“温柔的妻子”、“慈爱的母亲”、“沙龙里的漂亮夫人”、“能干的主妇”,还是傅雷最得力的“秘书”。

傅雷的许多文稿,几乎都是由她一笔一画地誊抄的,端丽娟秀,一丝不苟;傅雷喜欢音乐,闲暇之时她就给傅雷弹奏一曲;傅雷爱花,她就时常陪丈夫半夜起来,打着手电筒,在小花园里进行嫁接实验。

婚后,朱梅馥为傅雷生了三个儿子。大儿不幸夭折。二子傅聪,三子傅敏。

朱梅馥与傅聪和傅敏

朱梅馥与傅聪和傅敏

傅雷四岁失怙,自幼时便孤儿寡母过活,无人扶持和帮衬,加之母亲的教育甚是严苛,他由此也养成了刚直不阿,耿介难从的性格。

也许正是从那时起,他便认识到,在这艰难人世生存,懦弱无能是无法活下去的,因此他便将母亲对他的严加管束和近乎“虐待”的教育也用在了自己的儿子身上。

他要求孩子应该怎样说话,怎样行动,做什么,吃什么,不能有丝毫逾越。比方每天同桌进餐,他就注意孩子坐得是否端正,手肘靠在桌边的姿势,是否妨碍了同席的人,饭菜咀嚼,是否发出丧失礼貌的咀嚼声。

他对儿子的钢琴训练也有严格的规定,傅聪不完成每日的训练量,是断然不能出去玩的。

他喜欢安静,却不时在书房里竖着耳朵听傅聪的琴声。住在巴黎新村的时候,朱家人去看望朱梅馥,在客厅里絮叨家常,这时,坐在门口廊道边琴房里的傅聪开始淘气乱弹,怒不可遏的傅雷从书房冲出来,就是一顿打手心。

傅聪

傅聪

“爸爸打得我真痛啊。”1979年,傅聪从英国首次回国,与父母好友钱钟书夫妇追忆往事时说。儿时练琴,他边弹奏边偷看《水浒》。傅雷在三楼从琴声中察觉出异样,下楼一声暴吼,“像李逵大喝一样,吓得人魂飞魄散。”

1954年初,傅聪赴京准备留学波兰。傅雷在信里忏悔:“昨夜一上床,又把你的童年温了一遍。可怜的孩子,怎么你的童年会跟我的那么相似呢?”

在傅雷的记忆中,对于蒙冤而死的父亲,母亲一心想为其复仇,对子铁面难慈:“故我童年只见愁容,不闻笑声。”

朱梅馥与傅聪在上海中山公园(1954年1月)

傅聪留学期间,关山迢遥,傅雷对儿子的思念牵挂之情与日俱增。从1954年到1966年6月,他一共写了两百多封中文信件以及九十多封英法文信件,把儿子作为朋友一样地探讨艺术、音乐、文学及人生。

“我想时时刻刻,随处给你做个警钟,做面‘忠实的镜子’,不论在做人方面,在生活细节方面,在艺术修养方面,在演奏姿态方面。”“得失成败尽量置之度外,只求竭尽所能,无愧于心”......从一封封书信往来以及日后傅聪所取得的成绩可见,他也是遵循着父亲的谆谆教诲一步一步成长的。

在儿子眼里那个曾经暴烈如雷的父亲,在信中亦不乏温情流露。

傅雷夫妇与傅聪在家中

“亲爱的孩子,你走后第二天,就想写信,怕你嫌烦,也就罢了。可是没一天不想着你,每天清早六七点钟就醒,翻来覆去的睡不着,也说不出为什么。好像克利斯朵夫的母亲独自守在家里,我和你妈妈老是想着你二三岁到六七岁间的小故事。”

“孩子,我虐待了你,我永远对不起你,我永远补赎不了这种罪过......”

“遥怜小儿女,未解忆长安”。幼时,他担心孩子走不好未来的路,苦心孤诣;及子成人,他仍一程一程地相送,以句句叮咛,以封封家书。

《傅雷家书》被数度再版,几十次重印,成为教子有方,舐犊情深的经典。

《傅雷家书》(三联书店1981年版)

1958年,傅聪出走英国。最令傅聪感动的是,父亲特意抄录丹纳《艺术哲学》中最精华部分的六万余字译稿,钉成一本,远渡关山,寄到儿子手中。

他收到父亲的最后赠言是:“第一做人,第二做艺术家,第三做音乐家,最后才是钢琴家。”

傅聪没有料到的是,这一走竟是诀别,成为世界级钢琴大师的他再回故乡时,父子早已是阴阳永隔。

当他从遥远的海外,只身归来,迎接他的,是双亲萧然的墓碑。

1966年8月底,十年浩劫初期,傅雷遭到红卫兵抄家。被翻出一个别人寄放的旧箱子,还有蒋宋画像,皆成为傅雷不可饶恕的罪证。

他一生磊落,不溷从任何卑污,但欲加之罪,何患无辞?他百口莫辩。于是,他遭受了长达四天三夜的批斗,罚跪,戴高帽等各种形式的精神折磨和肉体摧残。

9月2日中午抄家队离开时,傅雷和朱梅馥三晚没有合眼,花园被捣翻、地板被撬开,四周贴上大字报。即使陷入人生最后的绝境,夫妇俩以闭门隔绝的方式阻挡住来自外界的关切。

上世纪50年代,傅雷坐在家中的阳台上,身后的铁门就是其后他的自尽之处。

当夜,朱梅馥最后一次把家里打扫干净,纤尘不染的居所是他们清白活过的明证。然后和丈夫一起并肩坐在灯下,夫妻俩共同完成了最后的遗书。

这封遗书写给朱梅馥的胞兄。一桩一件,从代付的房租,到需交还的凭证;从赠予保姆的手表,到待处置的遗产,事无巨细,逐一交代清楚。

在信中,他们还特意申明:六百元存单一纸给周菊娣,作过渡时期生活费。她是劳动人民,一生孤苦,我们不愿她无故受累。

自尽那天,朱梅馥还对保姆说:“菊娣,衣物箱柜都被查封了,我没有替换的衣服,麻烦你到老周(熙良)家给我借身干净的来”。她希望自己走时是干干净净的。

绝笔的结尾,傅雷写道:使你为我们受累,实在不安,但也别无他人可托,谅之谅之!”

傅雷遗书

3日凌晨,他们从一块土布做的被单上撕下两长条,打成死结,悬在落地窗的钢架上。临行前,他俩还在地板上铺了一床棉被,以免把方凳踢倒时发出声响......一心求死,不留下任何惊扰。

一代国学大师王国维先生投湖之前,留下遗书:“经此世变,义无再辱。”

生而有涯,终期于尽,但有人以苟活来“善终”,有人用死来明志。

这魑魅魍魉的世界,他不肯再与之为伍。凌辱可以施虐于他的肉身,却无法褫夺他的灵魂。

宁可枝头抱香死,不随落叶舞西风。

半个世纪过去,江苏路284弄先生的故居前,香樟树亭亭如盖,绿意葱茏。安定坊5号,当年被傅雷命名为“疾风迅雨楼”。

曾经的疾风迅雨,如今尘埃落定。

傅雷,朱梅馥夫妇在寓所花园(1964年)

2013年10月,几经周折,傅雷夫妇骨灰正式入葬于上海福寿园的海港陵园。

他们的纪念碑素白如雪,肃然而立。碑身正面题有傅雷家书的名句:“赤子孤独了,会创造一个世界。”

孔子曾有遗恨之叹:“吾未见刚者。”这世间,以智者之名,以成者之名,多的是奴颜媚骨,多的是圆滑世故,他从怒中来,因刚拂袖去。

因此,那根属于他的脊梁,永远都是直的。

.jpg)