她来这个世上,就是来表达一种真实的声音。她做的是美国无数以英文写作的男性作家或历史学者都没做到的事。

全文5098字,读完大约7分钟

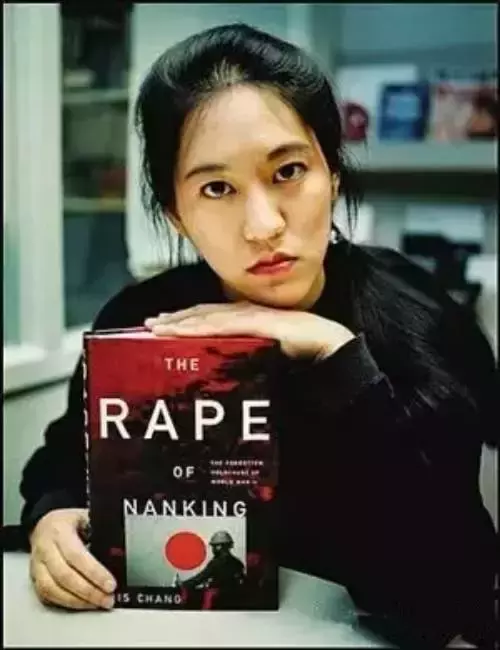

2004年11月9日上午,以《南京大屠杀:被遗忘的二战浩劫》一书成为美国最受瞩目的华裔畅销书作家的张纯如在加州自己的汽车内吞枪自杀。

张纯如是第一个向西方社会披露南京大屠杀历史真相的美国华裔女作家。

张纯如饮弹自尽时,年仅36岁。她的儿子不过两岁。对她的父母来说,女儿的猝然离世是这一生都挥之不去的阴影。

“女儿死后,我们一度不知道怎么生活。”白发人送黑发人,人生至恸,莫过如此。即便在女儿去世两年后,接受记者采访的张父仍神情凄恻:“两年多来,每一天我们都会问自己,究竟她为什么要自杀?不知道问了多少遍。答案是,没有答案。”

张纯如1968年出生在美国新泽西州的高知家庭。父母皆为博士,他们都是上世纪五六十年代从台湾地区到美国的新移民。

“纯如”的名字,取自《论语》:“从之,纯如也”,寓意为“和谐美好”。

张纯如天资聪颖,少时即品学兼优,尤擅写作。上学期间,勤力笔耕,佳作纷涌。1995年,张纯如出版首部作品《中国飞弹之父——钱学森之谜》,成为美国少有的在学生时代即有著作问世的年轻才俊,由此走上职业作家之路。

第一次听说南京大屠杀时,张纯如还是一个小女孩,通过父母的口述,她首度得悉南京惨案。

儿时张纯如(右一)与家人合影

她后来在书中追忆此事:“我的父母亲虽然不曾目睹南京大屠杀,但他们从小就听闻这些故事,然后将这些故事传承给我。因此我知道,日本人不仅把婴儿剁成一半,还切成三、四段;他们还说在好几天之内,长江就被血水染红。父母的声音因忿恨而颤抖,据他们描述,南京大屠杀是日本在荼害千万个中国人的战争中,最穷凶恶极的一桩事件。”

1994年12月13日,斯坦福大学举行了一次纪念南京大屠杀遇难者的会议,在此期间,张纯如参观了南京大屠杀图片展。她亲眼看到那些“毫无掩饰的黑白图像:被砍下的头颅、被开膛的腹腔以及裸体的妇女,强奸她们的士兵迫使她们做出各种色情的姿势,而她们的脸上则露出了令人难忘的痛苦和羞辱的表情”。

这些血淋淋的资料唤醒了她幼时那些噩梦般的记忆,她当即决定,把记录南京大屠杀当作自己不可推卸的责任,用生命写出历史的真相。

“这本书的选题是她自己报的,开始拿到的启动资金很少,只有几千块,但她立即就去了南京,根本不去想钱的问题”。

中学时代的张纯如

为了撰写《南京大屠杀》,张纯如搜集了中文、日文、德文和英文的大量资料,以及从未出版的日记、笔记、信函、政府报告的原始材料,她甚至查阅了东京战犯审判记录稿,也通过书信联系日本的二战老兵。并亲自奔赴中国、日本、欧洲,实地采访了大屠杀幸存者。

在第一次踏上南京这块浸透着30万同胞鲜血的故国土地,踏上这块游荡着30万先辈亡灵的昔日屠场时,张纯如就向国人发出这样的告诫:“忘记大屠杀,就是第二次屠杀!”

在南京大屠杀所有重要的现场和丛葬地,她几乎都进行了拍照与摄像,她尽量让自己置身于当年那个宛如人间地狱的环境中,想象并感受当时的血雨腥风。她向幸存者事无巨细地提问,认真地记录并整理,不愿漠视和遗漏任何一个细节,就是想获得更翔实和确凿的第一手资料。

张纯如到耶鲁大学图书馆查阅资料时,发现有关德国纳粹分子约翰·拉贝的一些文献,她还打听到拉贝的一位亲外甥女还活着,联系上莱因哈特后才知道,拉贝有一封写给希特勒的关于日军暴行的报告,并且还存留一本关于南京大屠杀的日记。

张纯如在美国国会图书馆档案馆

据日记记载,日军在南京所犯下的疯狂屠戮、强暴妇女等擢发难数的恶行,连在南京的纳粹头目拉贝也不堪忍受,他带领20多位外国人士成立了南京安全区,挥舞纳粹的“卐”字臂章作为防范日本士兵的护身符,拯救了25万南京居民。

张纯如几经辗转找到了《拉贝日记》,这份珍贵的材料如今已成了侵华日军南京暴行的铁证。

当时的西方社会知道曾秘不可宣的卡廷森林惨案,知道臭名昭著的奥斯维辛集中营,知道被纳粹屠杀的数百万犹太人、波兰人、吉普赛人,却对南京大屠杀这一浩劫知之甚少。他们当中的很多人都不知道日军在金陵这所古都犯下的滔天暴行。

而其中的一个重要原因,就是自“二战”胜利以来的几十年,在西方有关日军侵华史实的宣传太少,声音太弱。

1995年夏,张纯如在南京

她为此疾呼:“我相信最终真相将大白于天下。真相是不可毁灭的,真相是没有国界的,真相是没有政治倾向的。我们大家要同心协力,以确保真相被保存、被牢记,使南京大屠杀那样的悲剧永不再发生。”

曹雪芹为写《红楼梦》,于悼红轩中披阅十载,增删五次。而张纯如写《南京大屠杀》历时三年,删改数遍。有时为了勘验一个情节的真实性,她不仅大量检索资料,而且一次次去实地调查走访。并竭力用通俗浅显而有力的语言,让更多的人知道发生在20世纪30年代的那场人类浩劫,让欧美世界真实地认识了二次世界大战中发生在中国的那段惨绝人寰的历史。

1997年,张纯如的《南京大屠杀》出版。它是第一部全面记录日军对南京城所犯暴行的英文著作,此书一经问世,即震惊了西方世界。人类历史上残虐至极、令人毛骨悚然的一幕幕得以曝光于天下,它由此引发的强烈冲击波犹如引爆了一枚枚深水炸弹。它连续5个月被列为《纽约时报》的最佳畅销书。在随后数年内再版十余次,迄今印数已近百万册。

《纽约时报》对此评论:“如果说这本书有助于填补战争暴行空白的话,它同时也具有某种更深远的意义:对于太平洋战争和日本罪责的一种文化和政治上的觉醒。”

哈佛大学历史系主任柯比在书的序言里说,“这是60年来首次有人让美国人知道这项战罪暴行的存在。她做的是美国无数以英文写作的男性作家或历史学者都没做到的事。”

有一次她去参加美国旧金山的国际学术研讨会。她的演讲题目是《强奸南京》,当场就有两个日本人站起来向她厉声发难,张纯如据理力争,铁证如山的事实,让两个日本人哑口无言,最后灰溜溜地逃离会场。

1998年,日本驻美大使公开发表声明,污蔑《南京大屠杀》是“非常错误的描写”。张纯如当时与齐藤邦彦一同接受“吉姆·里勒尔新闻节目”的访谈,当场驳斥,予以了对方强有力的还击。

事后说起这件事,母亲张盈盈的语气里满是骄傲:“她非常强硬,非常正面的回击,她的英语又好又流利,结果那个日本人当场道歉。”

这场论战让历史的真相得以澄清,表现出了非凡勇气的张纯如被当时的美国总统克林顿亲自接见。美国公众开始普遍将她看做是“人权斗士”。

几年后,张纯如的辞世,令北美的华人及整个社会非常悲恸,惋惜不已。当时,全美198种报章、杂志对此进行报道。张纯如的个人网站主页被刷成一片黑色,仅留“纪念张纯如1968-2004”的字样。

墨色如漆,独悼斯人。

当地的许多侨领说:“以对美国主流社会的影响力来说,很多华人团体10多年的努力总和,都比不上张纯如一本书的力量大!”

在张纯如生前,她曾强烈渴望把《南京大屠杀》拍成一部真正的好莱坞电影,以便让更多的世人认识并接受那一段几乎被遗忘的历史。当时她还设想能多写一些相关的著作,但令人意想不到的是,当她的诸多宏愿还未实现时,便为生命划上了永远的休止符。

在人们想象里,这个写下了《南京大屠杀》的女子,应是战士一般坚强无畏的;在亲朋挚友的记忆中,她是美丽善良,又热情洋溢的。他们不相信张纯如会以这样的方式决绝弃世,就像他们不能相信她已永远离去。

张纯如在南京大屠杀幸存者照片前

作家叶鸿作为张纯如的生前好友,回忆起在美国洛杉矶曾对张纯如做的一段专访,为读者勾勒出张纯如生命中未为大众知悉的美好片段,无限唏嘘化为一句结语:“她来这个世上,就是来表达一种真实的声音。”

张纯如自杀前三天,他们还在通邮件。三天后,她玉殒香消,离开了这个她曾无比热爱的世界。

死前,她留下了一张纸条,写着,“我曾认真生活,为目标、写作和家人真诚奉献过。”

2007年,是《南京大屠杀》出版10周年,从2006年年底开始,加拿大女导演安妮·匹克开始着手拍摄纪录片《张纯如》。

安妮·彼克强调:“历史是没有国界的,南京大屠杀是反人道的罪行,应该让世界了解这段历史,我们希望用镜头保存和传播历史真相。”

在这部记录片中,日本右翼分子面对镜头气焰嚣张地强辩:“南京大屠杀不存在,我们不承认,你们都是编造的,张纯如的书都是虚构的,是你们中国人串通好的,我们只在你们中国杀过几千人而已。”

但在书中,张纯如却用无可辩驳的证据,用最沉痛的笔调记载:一位历史学家曾估算,如果把南京死难者的手连接起来,可以从南京一直拉到杭州,足有200英里长。他们的血液总重可达1200吨,他们的尸体可以装满2500节火车车厢。

仅从死难者的数字看,南京的暴行超过了历史上许多最残暴的屠杀。即使与历史上最具破坏性的战争相比,南京的暴行也足以代表最可怕的种族灭绝的行为。这场空前绝后的大屠杀,骇人听闻的程度,就连南京城中的纳粹觉徒也感到恐惧至极。

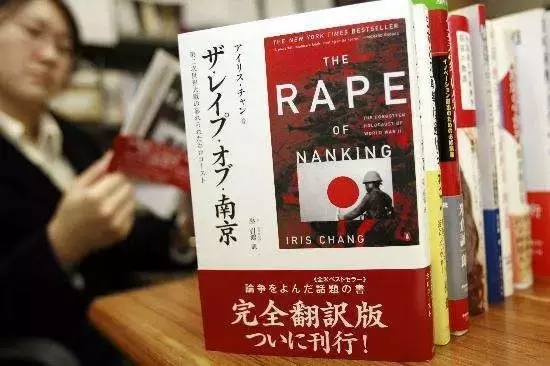

虽然她的书被翻译成多国版本,但在日本,在右翼势力的重重阻挠下,《南京大屠杀》被迫取消出版。直至2007年,该书的日文版才打破沉寂10年的出版禁忌,得以面世。

2007年,《南京大屠杀》日文版面世

张纯如当年被很多日本人辱骂和诅咒,此外,她还多次收到日本右翼分子的恐吓信和电话。

有记者曾替担心:“你有没有害怕呢?”

她答:我不怕!

“一点都不害怕吗?”

她的回复是:我是一位作家,如果我害怕我就不会写这本书。

尽管她以强烈的正义感和大无畏的勇气去写《南京大屠杀》,但创作这部长达290页的纪实作品让张纯如付出了体力、脑力和精神上的巨大代价。整天面对着惨无人道的历史,面对她难以想象的人性的邪恶,以及把浩繁的资料转化为史书的艰巨任务,她殚精竭虑,心力交瘁。

在《南京大屠杀》写作过程中,她经常“气得发抖、失眠噩梦、体重减轻、头发掉落”。

整理史料时,她面对的是砍头、活埋、活焚、在粪池中溺淹、挖心、分尸这样种种僭越人类极限的兽行。

无所不用其极的暴虐和残忍,在这场灭绝人性的屠戮中,被一次次“刷新”。

对于张纯如死前的精神状况,父母都承认了女儿罹患抑郁症的说法:“她身体不好,晚上睡不着觉,一周去看两次心理医生,但是没有用。”

她写作的题材都是一些涉足人性恐怖、让她内心震荡不已的事件。从《南京大屠杀》到她后来准备写的美国二战被俘军人受日军虐待的历史,都是极尽血腥,恶迹昭彰的题材。

张纯如在南京采访大屠杀见证者

作为母亲,张盈盈担心《南京大屠杀》这样的选材,对一个年轻的女孩来说太沉重,书出版后曾建议女儿“不要再做这么严肃灰暗的主题”。但张纯如跟妈妈说:“没办法,我没有办法拒绝那些老兵要求写我这样一本书。”

张纯如自杀前,正为自己即将着手的第4本书《菲律宾的死亡之旅》进行寻访,为的是搜集相关素材。

她丈夫透露,张纯如的精神在寻访回来后陷入崩溃,并因此住院五个月。人们不知道她究竟又接触到了多少罄竹难书的罪恶,又发掘到了怎样阴鸷黑暗的一角,然而,这种致力于挖掘人类被掩埋的历史,揭露人间惨剧的工作或许正是她抑郁的主要根源。

当时的她并非不想摆脱那种宛如置身于汪洋大海,随时可以面临灭顶之灾的情绪困扰,只是无能为力而已。

在她的遗书里就表达了这种绝望:“我的呼吸一次比一次艰难……像是在漫无边际的大海里没顶。我知道我的决定会将部分痛苦转移到别人身上,尤其是那些深爱我的人。请原谅我,原谅我,因为我无法原谅我自己。”

美国《侨报》在悼念张纯如的文章中说:“她想撑起整个的天空,但她的战场无涯,敌人难数……她牺牲了自己。”

丈夫布瑞特与张纯如诀别

北岛在他的《我不相信》里呼告:“我来到这个世界上,只带着纸、绳索和身影,为了在审判之前,宣读那些被判决的声音。”

张纯如曾打算在书写完后,去学法律,将来要代表南京大屠杀的幸存者与日本打官司,要求日本赔偿他们的损失,必须由像她这样的在西方的华人后代站出来,为这些幸存者奔走与呐喊。

壮志未酬身先死,长使英雄泪满襟。

张纯如去世后,被安葬于加州的洛斯·阿图斯镇的一处叫“天堂之门”的墓园里。墓碑上,嵌有张纯如微笑如天使的照片,以中英文分别铭刻着“挚爱的妻子和母亲、作家、历史学家、人权斗士。”

鲁迅先生说过,真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。她以羸弱之躯去面对,以如椽之笔去控诉。尽管这鲜血如此浓稠,以至于在80年后依然艰于呼吸视听,令人窒息。

血写的真相,墨写的历史。前者不仅以累累白骨,无数冤魂来作为明证,更需要后者廓清迷雾,以正视听——怎忍阴翳掩日月,不容青史尽成灰!

杜牧在他的《阿房宫赋》中有这样的醒世之语:“后人哀之而不鉴之,亦使后人复哀后人也”。有鉴于斯,南京大屠杀死难者国家公祭鼎上的铭文如此警策:

昭昭前事,惕惕后人。

国行公祭,法立典章。

铸兹宝鼎,祀我国殇。

永矢弗谖,祈愿和平。

中华圆梦,民族复兴。

没有什么耻辱和怆痛是可以被彻底清除的,在那些不肯沉睡的记忆里,在虽已结痂的伤疤下,永远都有血在流淌。

但只有当铭记成为砥砺,以实力捍卫尊严时,我们才能成为世界历史的书写者和人类强音的发出者。

.jpg)