如果一个证人不惜自我折磨选择作证,他是为了今天的年轻人,为了明天将要出生的孩子:他不愿自己的过去成为他们的未来。

编辑:华妹

我永远不会忘记那一夜。

我们在集中营中度过的第一夜。这一夜让我的一生成为漫长的黑夜,被加上七重封印。

我永远不会忘记那烟。

我永远不会忘记那些孩子的脸,在静默的蓝天下,他们的身体渐渐蜷曲。

我永远不会忘记那火焰,从此以后一直在消耗着我的信仰的火焰。

我永远不会忘记那黑色的沉默,永远剥夺了我生的欲望的黑色的沉默。

我永远不会忘记那些时刻,我的上帝、我的灵魂被谋杀,我的梦想化为荒漠。

我永远不会忘记,哪怕与上帝活得一样久。永远不会。

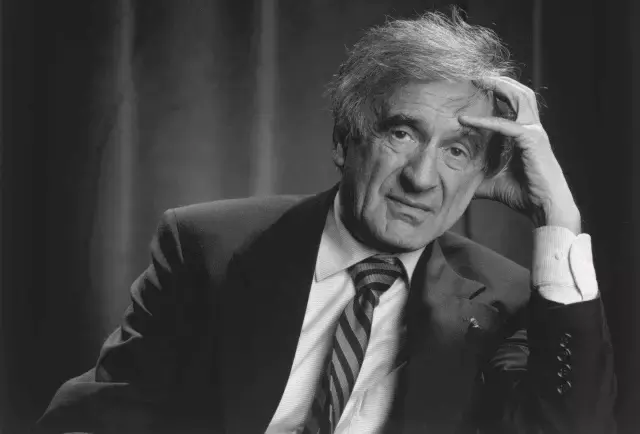

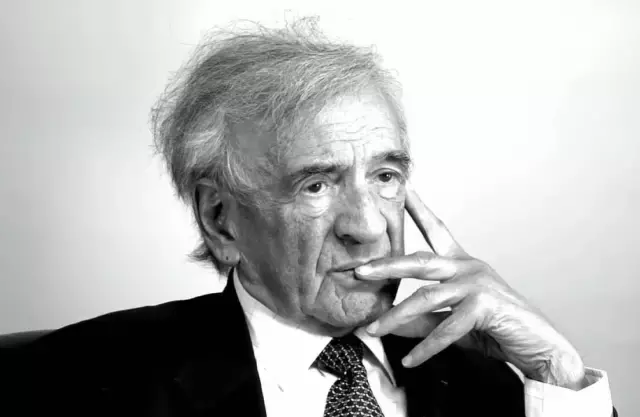

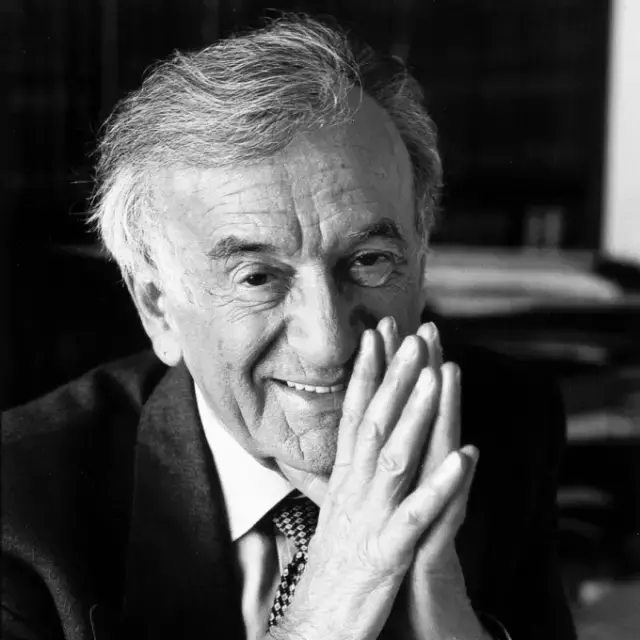

——埃利·威塞尔

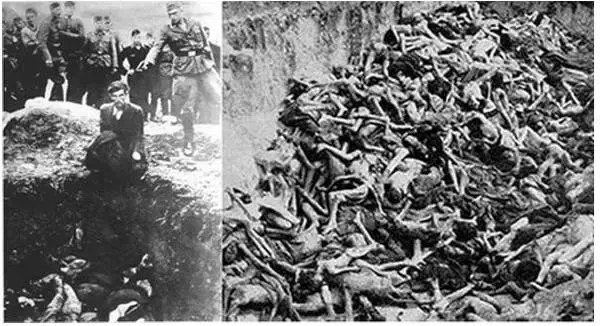

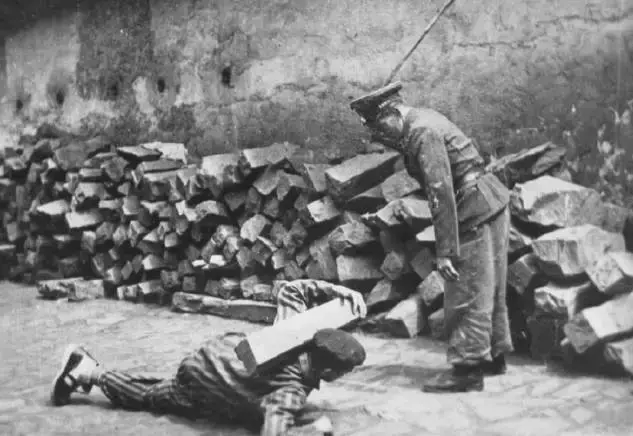

1944年,希特勒展开了他的种族灭绝计划,犹太人被赶进集中营。

一个15岁的犹太小男孩问父亲:“这不可能,对吗?他们只想吓唬我们。这是20世纪,不是中世纪。父亲,文明世界不会允许这样的事发生的。”

那个曾经的孩子——埃利·威塞尔,他创作了近60本有关大屠杀记忆的著作,成为“大屠杀活教材”。

1986年,威塞尔获得诺贝尔和平奖。

身为和平活动家,他到世界各地演讲,控诉暴力、仇恨和压迫。

位于华盛顿的美国大屠杀纪念馆入口刻着他的话。

“为了已经逝去的人们,为了正在世间的人们,我们必须见证。”

埃利·威塞尔,1928年生于匈牙利一个名叫锡盖图的犹太人聚集区。

童年的他,对神秘的宗教充满热忱,参加教堂的祈祷仪式,埋头研习《卡巴拉经》教义,和执事谈论上帝和真理。

1944年春天,电台传出匈牙利法西斯上台的消息,不久,德国士兵戴着钢盔和骷髅头标志来了,警察冲进犹太人家庭,搜寻所有值钱的东西,聚居区被彻底清空,犹太人全部撤走。

暴烈的阳光下,人们背着包,由警察押送到火车站。

火车几日后到站。

靠窗站着的人念出了站名:

奥斯维辛

车厢开了,几个穿着黑裤子的男人拿着电筒和棍子叫道:“所有人都下车!快点!”

黑夜里散发着烧焦的皮肉的味道。

党卫军们端着机枪:“男的站左边!女的站右边!”

威塞尔被爸爸拉着站到了左边,他回过头,看到妈妈和姐姐妹妹走向右边。

在不远处,一辆卡车将运来的东西往火沟里倒,他看见了,是小孩!

威塞尔紧紧抓着父亲,下颌剧烈地颤抖。

他们奉命进入棚屋,十个囚犯拿着棍子到处乱敲:“脱光衣服!快点!出来……”

早晨五点钟,人们被赶出棚屋,光着身子在寒风中奔跑。

忍受雨点般的挨打,听党卫军训话,“你们永远记住,这是奥斯维辛,是集中营,在这里,你们必须劳动,否则就直接进焚尸炉!”威塞尔的父亲突然间肚子痛,他礼貌地询问卫生间的位置,却被一个耳光扇倒在地。

点名,劳动,跑步,睡觉。食物是一碗浓汤和小块面包。每日如此。

但威塞尔这批人是集中营里最幸运的,他们通过了选拔。

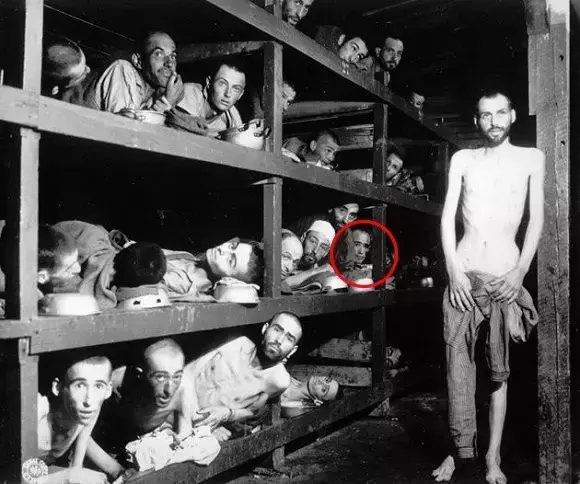

红框为埃利·威塞尔,摄于布痕瓦尔德集中营解放数天之后。 图片来源:U.S. ARMY/ASSOCIATED PRESS

威塞尔和父亲被分配到劳动营的帐篷里,活不辛苦,但是牢头经常发疯。

有一次,威塞尔撞在了枪口上,他就发疯似地扑了过来,拳头恶毒地落在胸口和头上。

还有一次,威塞尔撞见了他正和一个波兰姑娘睡觉,结果在点名时威塞尔被鞭子抽得昏厥过去。

领队弗拉内克为了得到威塞尔的金牙套报复他。

因为他的父亲没有学过齐步走,弗拉内克以此为由,每次都把“老废物”打得很惨。

在这里,威塞尔和周围的人一样,看过无数的绞刑。

他印象最深的是一个12岁的小男孩,在几千人面前被吊死,因为他太轻了,挣扎了半个小时,威塞尔经过时他还活着,舌头是红色的。

他听到身后有人问:“上帝在哪里?”周围一片死寂。

营房里每个星期都有筛选,只有体魄强健的人能留下,筛下去的人则被直接送往焚尸炉。

威塞尔和父亲经过几次惊险,他俩都躲过了筛选。可是他们的朋友阿基巴却没有通过。

冬天到了,他们只能穿着衬衫去劳动。

一月时,威塞尔的脚冻肿了,不能着地,医生要求他必须立即手术。

手术完第二天,集中营传言战线突然逼近了,苏联红军几个小时就会到这儿。

集中营里一片混乱,党卫军要求所有人撤离。

大雪纷飞。

集中营大门打开,几百个党卫军荷枪实弹,在后面催促着:“快点!你们这群脏狗!”

跟不上的一律就地枪决。

身后的人接二连三地倒下,黑夜中不时传来枪响。

威塞尔脚上的伤口裂开,脚下的积雪染成红色,每跑一步,全身就抖一下,死亡的念头一度让他着迷。

在行进了:70公里后,他们终于到达了一个废弃的小山庄,在接到休息的命令后,囚犯们齐刷刷地倒在雪地里。

在雪地里睡着,就意味着有可能永远也醒不过来。

父亲拼命摇着威塞尔:“别在这里……起来……再走几步,我的儿子……来啊……”

四周散布着硬邦邦的尸体。

他们继续行进,在走了几个小时后,零落的队伍到达了格莱维茨集中营。

他们被赶紧一间黑暗的棚屋里,三天滴水未进。

三天后,囚犯们上了没有车棚的火车,在拥仄的车厢里,已难以分辨哪些是活人,哪些是死人。

父亲就在威塞尔的身边,蜷缩着,肩上都是雪。

威塞尔大叫着,没有回应。

外面党卫军边走边喊:“把死人扔掉!把所有尸体都扔出去!”

威塞尔用力扇他耳光,捶打他。过了好一会儿,父亲才睁起呆滞的眼睛。

没有任何食物。不知道过了几天几夜。

有一次车停下来,外面的工人向里抛了一块面包。

几十个人便扭打起来,有人甚至掐死了自己的父亲。

最后一晚,车到了布痕瓦尔德。

原先每节车厢有100多人,下车的时候只有20多个,威塞尔和父亲都还活着。

父亲一天比一天衰弱。

他染上了痢疾,和五个病人在一块,他们抢走他的面包,还揍他。

威塞尔守着他,他已经意识模糊。

党卫军进来宣读命令时,威塞尔回到自己的床上,父亲仍在呻吟:“我的儿子,水……我不行了……”

一个军官走近他,喝令他闭嘴,但是父亲听不见,军官于是用警棍狠狠地敲他的头:“住嘴!老东西!”

那晚,父亲嘶哑的嗓音:“我的儿子……来……我和你说点事……来啊……”

威塞尔害怕挨打,没有回应。

“来啊……不要让我一个人待着……”

仍然没有回应。

在回忆录里,威塞尔忏悔。

“我永远不会原谅自己。

我永远不会原谅这个把我逼到绝境的世界,它把我变成另一个人,唤醒了我心中的恶魔,最为卑贱的思想和最为原始的本能。

他说的最后一句话是我的名字。一声呼唤。而我没有回应。”

天亮了,父亲的床铺已经换人,他应该是黎明前被送进了焚尸炉。

战争没有持续太久,1945年4月,一辆美军坦克出现在布痕瓦尔德门口。

战争结束了。

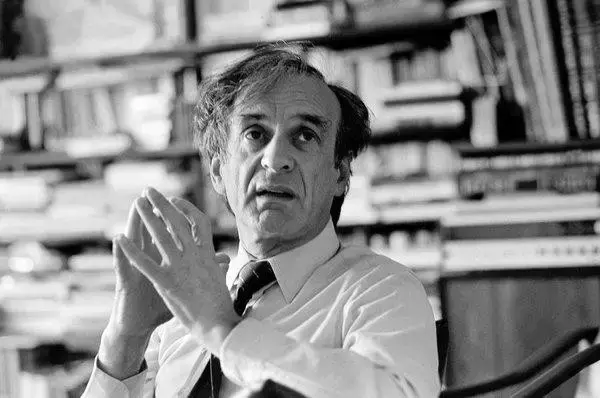

17岁的威塞尔去了法国,在索邦大学学习,19岁时成为一名记者。

获释后的十年里,他一度想过自杀。在公开场合,他从未谈论过自己在集中营的经历。

他等待着人们给受难者一个说法,可社会选择沉默。

甚至有一些伪历史学家宣称,大屠杀从来不曾发生过。

可是,600万犹太人哪里去了?

埃利·威塞尔感到的,不是悲哀,是愤怒。

“我不想让自己变成疯子”,为了不让罪恶与暴力重蹈覆辙,他选择为受害者出庭作证。

因为“如果我们忘记了,我们就是罪人,就是共犯”。

他身兼作家、社会活动家、哲学家、教授、剧作家等多种身份,为人类的和平事业倾其一生。

身为作家,他一生出版了近60本书,包括小说、非虚构写作和回忆录等,多以大屠杀为主题。

1958年,他最著名的自传《夜》出版,这本书被翻译成30多种语言,销量达上千万册,与安妮·弗兰克的《安妮日记》并列为犹太人大屠杀的经典作品。

我不确定我的文字是否足够到位,虽然我写了。”他曾说,“也许没有文字能够描绘出那些发生过的事情。也许在某种程度上,德国人(纳粹)……这些残酷的杀手至少在某种程度上成功了,他们让受害者甚至无法找到一种合适的语言来形容他们的罪行,因为人类语言中不存在与之对等的描述罪恶的词语。”

作为社会活动家,他到世界各地演讲,积极促成国际和平事业。

1978年,威塞尔被任命为大屠杀遇难者总统委员会的主席。他在任期内,努力促成了位于华盛顿的美国大屠杀纪念馆的成立。

他还向总统发声,努力为那些未来的种族灭绝受害者实现 “永不再犯”的承诺。

1985年在白宫,他要求时任总统罗纳德·里根取消对西德二战军事公墓的访问。

“总统先生,那个地方不是您应该造访的地方。”他说,“您应该和纳粹受害者站在一起。”

1986年10月14日,美国前总统里根向威赛尔颁发美国国会荣誉勋章。

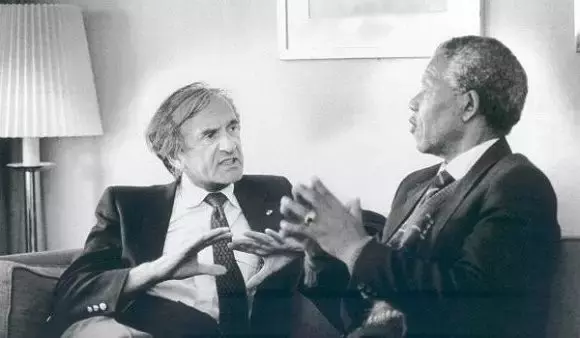

1986年,威塞尔和马里昂一起成立“埃利·威塞尔基金会”,致力于维护许多人的权益:苏联的犹太人、尼加拉瓜的米斯基托语印第安人、埃塞俄比亚裔的以色列青年、阿根廷“肮脏战争”后的失踪者、柬埔寨难民、库尔德人、非洲饥荒和种族灭绝的受害者、南非种族隔离制度受害者、前南斯拉夫地区战争的受害者,等等。

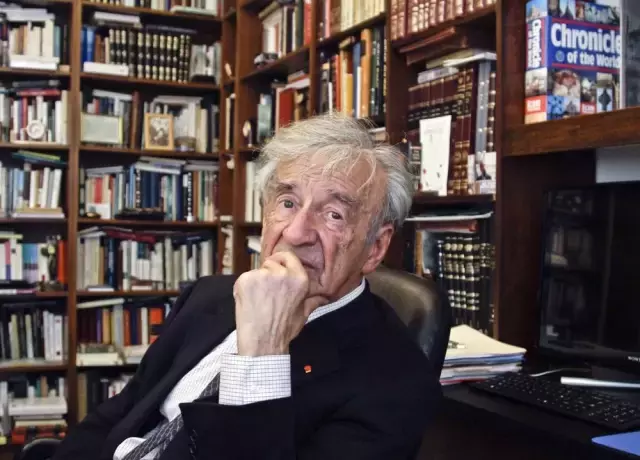

1986年,威塞尔获诺贝尔和平奖。

时任诺奖主席阿尔维克在演讲中说:“他是从死亡集中营深渊中走出的人类信使,他带来的是互爱和赎罪的信息,而不是仇恨和复仇。”

威塞尔与曼德拉

1993年,威塞尔敦促时任总统克林顿对前南斯拉夫地区的暴力行为采取措施。

克林顿和希拉里也向威赛尔表达了敬意:“埃利肩负了幸存下来的福分和责任……他用自己的言行见证并修筑了记忆的纪念碑,教育当下和未来的世代要认识到冷漠的危险。正如他时常所言,一个正直的人就能产生改变。”

2009年,他和美国总统奥巴马、德国总理安格拉·默克尔一同前往布痕瓦尔德集中营营地。他恳求奥巴马帮助世界走向和平。

2009年6月5日,默克尔、奥巴马和威塞尔共同访问布痕瓦尔德集中营营地。

2016年7月2日,威塞尔在家中辞世,享年87岁。

他一生收获了无数的荣誉和奖项。除了诺贝尔和平奖以外,他还受封英国荣誉骑士,奥巴马在2009年为他颁发国家人文奖章。

威塞尔去世后,奥巴马撰写了纪念长文,称赞他是“我们时代最伟大的道德声音之一,在很多方面堪称世界的良心”。

威塞尔曾在回忆录里写道:

“如果一个证人不惜自我折磨选择作证,他是为了今天的年轻人,为了明天将要出生的孩子:他不愿自己的过去成为他们的未来。”

不容青史尽成灰。

斯人已逝,记忆犹在,埃利·威塞尔的确做到了。